量化活力:进步性悖论

杰克逊·利尔斯(Jackson Lears)是文化高级研究所的客座研究员,是罗格斯大学(Rutgers University)的历史学教授,也是“Raritan”的编辑。他是“一个国家的重生:现代美国的形成,1877-1920年”等书的作者。

在大数据和算法治理兴起之前很久,我们的日子就屈指可数了。事实上,到20世纪初,为国家和企业官僚机构服务的统计自我的创建已经很好地进行了,当时美国历史学家仍将其称为进步时代(尊重主导这一时代的改革者的自我描述)。伊莱·库克(Eli Cook)、萨拉·伊戈(Sarah Igo)、丹·布克(Dan Bouk)和其他才华横溢的年轻历史学家已经开始探索整理和分类机构,这些机构是从19世纪的前辈扩展出来的,主要集中在罪犯和变态分子身上。新的分类机构在范围上更加宽宏大量-人寿保险精算师量化为个人投保人提供保险的风险,民意调查机构使用调查数据试图构建一个“多数人”或“普通美国人”-他们的努力在1935年达到了所有人中最雄心勃勃的制表方案-社会保障体系(Social Security System)的顶峰。(大约在同一时间,也就是20世纪30年代中期,经济学家西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznet)正在发展国内生产总值(GDP)的概念--直到现在,GDP一直成为衡量身体经济健康状况的默认指标。)。进步时代生物政治和当代生物政治的不同之处在于,一个多世纪以来的趋势正在加剧和加速-更强大的技术,但在人口管理和监测方面的战略相似。11米歇尔·福柯,“生物政治学的诞生:1978年至1979年在法国学院的演讲”,主编。米歇尔·森内拉特(Michel Sennelart),跨行。Graham Burchell(纽约,纽约州:斗牛士出版社,2004),摘要,317-24,第7讲,159-84;Eli Cook,“进步的定价:经济指标和美国生活的大写”(剑桥,马萨诸塞州:哈佛大学出版社,2017);Sarah E.Igo,“平均的美国人:调查、公民和大众公共的形成”(剑桥,马萨诸塞州:哈佛大学出版社,2007);Dan Bouk,“我们的日子如何变得为数不多:风险和统计个体的崛起”(芝加哥,伊利诺伊州:

然而,这并不是唯一的不同之处。统计的意义因二十世纪中叶的灾难而变得复杂和黯淡。在20世纪40年代之前,政府的做法,如向个人发放身份证,甚至指纹识别,仍然沐浴在社会民主的光环中。还有什么比社会保障更温和的(除了对共和党的理论家)?难怪许多普通人,尤其是男性,会把他们的社保号码纹在二头肌上。奥斯威辛集中营的熔炉还没有烧起来。在战后的几十年里,在纳粹和后来的苏联独裁统治的阴影下,政府统计数据看起来永远不会像本世纪初那样良性。

进步时代的统计数据不仅仅是管理型政府对公民进行分类和分类的早期努力的迹象。统计自我的出现不仅仅是日常生活的合理化,也不是对秩序的追求(正如罗伯特·维贝(Robert Wiebe)在半个世纪的历史学家中所说的那样)。2 2 x Robert H.Wiebe,The Search for Order,1877-1920(纽约,NY:Hill and Wang,1967)。对统计管理的依赖与对原始自发性和活力的普遍重估不谋而合,并与之相辅相成,这是一种从难以捉摸的内在自我释放隐藏力量的努力。在数量转向中集中体现的集体化在历史上与个人再生的激进个人主义议程是兼容的--后代将学会称之为积极思维。

当时和现在一样,积极的思维是创业抱负的基础。以海伦·威尔曼斯的职业生涯为例,她放弃了牧场主妻子的生活,转而成为一名多产的励志书籍作者,颂扬思维的创造力。对于不受监管的资本,没有哪个行业领袖能要求一个更坚定的辩护者,或者一个对劳工更尖刻的批评者。“资本的奴隶之所以在这里,不是因为资本压迫他们,而是因为他们不会动脑筋…。她们几乎不能被称为男人,“她在”征服贫穷“(1901)中写道。到她成年时,她写道,“我发现思想是一种力量,与它所围绕的事物有着直接的关系。我开始用它做实验。不久,我得到了绝对的保证,一个人就是他所相信的那样;他所相信的思想也创造了他的身体和他的外部条件。“。威尔曼斯认为,这种对个体心灵的信仰标志着情感史上的一大飞跃;我们人类已经意识到“恐惧是

然而,正如穆西尔所表明的那样,没有品质的人就在那个时候居住在维也纳,这是硅谷末日的后果,当时艺术家和作家们痴迷于创造一个充满活力的自由漂浮的自我-从僵化的文化价值观中解放出来,具有自发的、充溢的活力。这在美国更是如此。第一次世界大战前的几年构成了美国人生活中一个漫长的充满活力的时刻,在1913年达到顶峰-当时欧洲正处于大火的边缘,没有人知道真相。

1913年不仅是穆西尔选择设定“无品格的人”的一年,也是美国生命崇拜的小溪汇聚成洪流的一年。最近从哥伦比亚大学毕业的伦道夫·伯恩出版了“青春与生活”,这是他对像他这样寻求过“实验生活”的年轻人身上体现的“巨大的富有的冲刺和能量的洪流”的赞歌。6 6x伦道夫·S·伯恩,“青春与生活”(纽约,NY:霍顿·米夫林,1913),25。生命主义哲学家亨利·伯格森(Henri Bergson)来到纽约,在哥伦比亚大学和纽约城市学院(City College Of New York)演讲,吸引了欣喜若狂的人群,并在上百老汇造成了美国第一次交通拥堵。同年,精神分析学家卡尔·荣格(Carl Jung)来到纽约,吸引了波西米亚观众,同时他重新定义了弗洛伊德的性欲概念,将其定义为无差别的精神能量,而不仅仅是性能量。波西米亚女王梅贝尔·道奇·卢汉(Mabel Dodge Luhan)帮助推动了两场她认为的革命性能量的惊人爆发:向美国公众介绍马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)和其他现代艺术家的军械库展览(Armory Show),以及支持帕特森丝绸工人罢工的麦迪逊广场花园(Madison Square Garden)选美活动。就像卢汉在谈到这次选美比赛时所说的那样,“我从未在之前或之后的任何聚会中感受到如此高的脉动振动。”7 7x梅贝尔·道奇·卢汉,“亲密的回忆:梅贝尔·道奇·卢汉的自传”(The Autobiography of Mabel Dodge Luhan,ed.)。露易丝·帕尔肯·鲁德尼克(新墨西哥州阿尔伯克基:新墨西哥大学出版社,1999),134。工人阶级生命主义的知识分子赞助人是乔治·索雷尔,他的“关于暴力的思考”(1908年)促进了被压迫群众的生命能量的价值,而不仅仅是前卫的资产阶级。

但从在公共场合感受到它们的那一刻起,能量的脉动振动就与大型新兴机构的需求融合在一起-国家安全国家和企业资本主义经济。西奥多·罗斯福是这一过程中的关键人物。“保持民族活力应该是爱国主义的问题,”他说。8 8 x西奥多·罗斯福引用于欧文·费舍尔,“100人委员会关于国民健康的公告30:作为一份关于国家活力、其废物和保护的报告”,为国家保护委员会编写(华盛顿特区:政府印刷局,1923年),51。没有人比罗斯福更痴迷于个人和国家的活力,但如果不把它们纳入军国主义议程,他无法想象这两种情况。他要求通过帝国冒险,并最终通过美国加入第一次世界大战来重振国家意志(和男性意志)。这就是事情的方向-将生命主义的冲动纳入更大的机构议程。

几十年来,即使是生命学家自己也认识到,自发的能量-动物精神-可能会破坏现有的等级制度,必须利用起来达到管理目的。早在1844年,记者帕克·戈德温(Parke Godwin)就在“纽约论坛报”(New York Tribune)上写道,尽管工业领袖“在执行几乎每一种企业时都采取了联合努力,但他们从未想过要组织人力,即仅靠人力就能带来所有有用成果的重要能量。”9 9 x帕克·戈德温(Parke Godwin)问道,“这是什么协会?”“纽约每日论坛报”,1844年3月16日,2。到了20世纪初,工业心理学家和人事经理终于开始对戈德温的挑战作出回应。正如他们中的一位R.B.Wolf在1922年指出的那样,这项任务是“让男人喜欢他们的工作”(正如他在“企业高管实用心理学”一书中所写的那样)。沃尔夫写道:“唯一一种具有永久团队精神的组织是那种个人的创造精神可以自由表达其真正的内在精神的组织。”“那么,为什么不按照人体的神经系统来设计我们的控制系统呢?通过这个神经系统,生命冲动或生命力分布在身体结构中?”10 10 x R.B.Wolf,“让男人喜欢他们的工作”(Making Men Like Your Job),商业高管实用心理学编辑,1010xR.B.沃尔夫(R.B.Wolf)编辑的“让男人喜欢他们的工作”(Making Men Like Your Job)一书。莱昂内尔·丹福斯·伊迪(纽约,纽约:H.W.威尔逊,1922年),113。当然,有何不可呢?

进步的教育家和社会工程师已经得出了这个结论。他们致力于教孩子们如何通过让他们的动物精神在仔细限定的范围内自由玩耍来适应日益增长的企业社会。

因此,如果不把潜在的爆炸性能量引导到传统的生产实践中,进步的改革者就一无是处。问题出现了:如何表达活力与遏制、控制与释放之间的关系?我们可以从一开始就拒绝二元性,然后其他更合适的词很快就会出现在脑海中-辩证法、矛盾、共存、融合和融合。这两个实体成为一个实体,但并不完全是。正如西蒙妮·韦尔(Simone Weil)在她对人类意识的深入探索中所观察到的那样,“连续与不连续之间的某种对话”-在计算与连续、数字与流动之间-仍有空间。但对话可能会演变为领土战争。15 15 x Simone Weil引用在Roberto Calasso,The Unnamable Present,译文。理查德·迪克森(纽约,NY:Farrar,Straus and Giroux,2019),80-81。

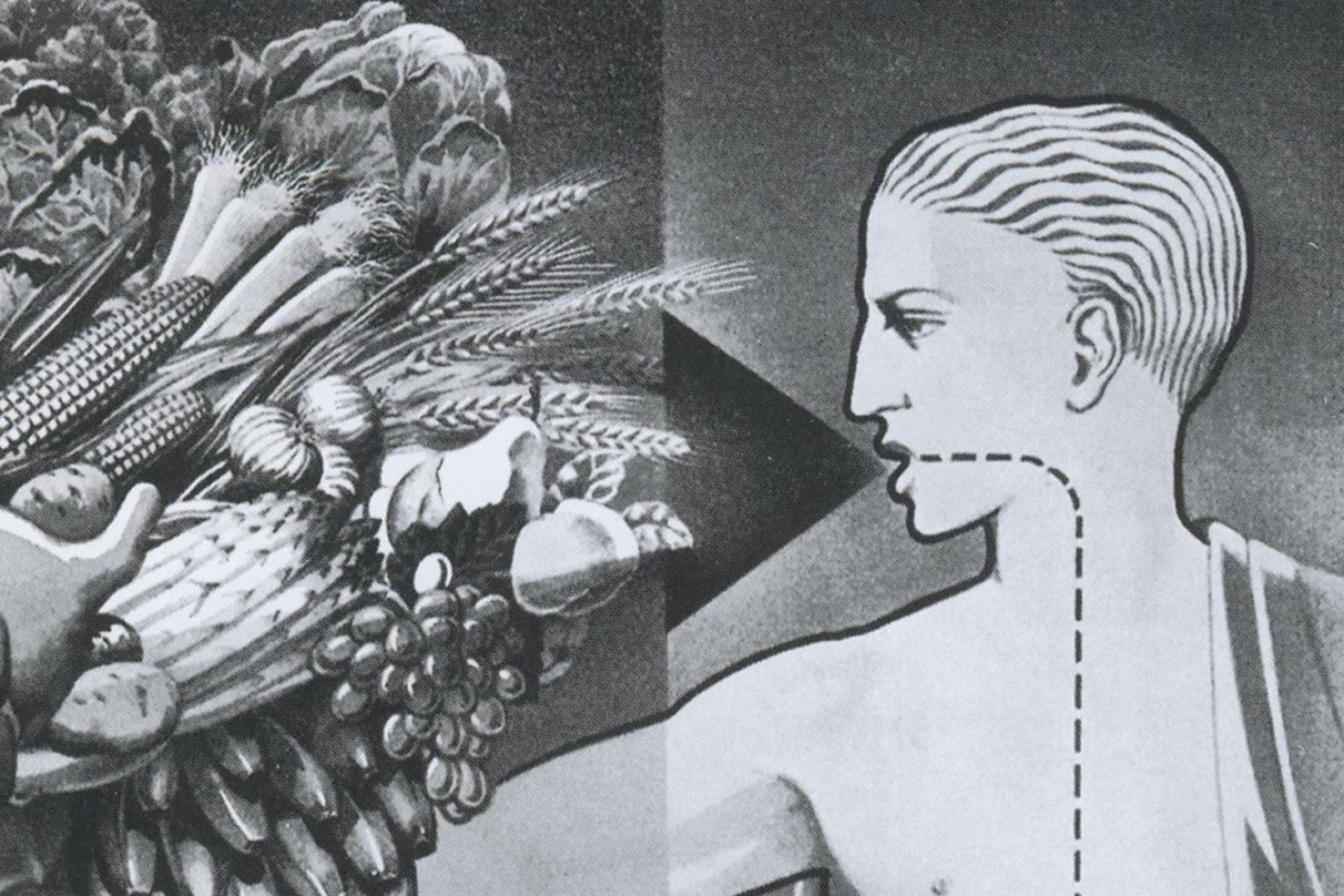

也许在一个头脑中展示这两种思维模式不安共存的最好方式是考察最有影响力的量化生命学家,耶鲁大学经济学家欧文·费舍尔(Irving Fisher)。费舍尔把新兴的统计科学带入了政治经济学和公共政策相遇的舞台,这一点比其他任何人都要多。费舍尔不仅在对人进行分类方面开创了先河,而且在将他们的身体和灵魂货币化方面也是先驱。他将统计从单纯的计数转移到成本核算和成本效益分析。任何东西都有它的现金价值;货币可以用来衡量任何东西的价值。

费舍尔的观点激发了“纽约时报”的灵感,在1910年1月30日整版刊登了一篇关于费舍尔的文章。它是这样开始的:“一个8磅重的婴儿,出生时值362美元一磅。这就是孩子作为潜在财富创造者的赚钱能力。如果他活到正常年限,他可以创造比抚养和维持他成年后的生活成本多2900美元的财富。有关盈利能力的数据是由政治经济学教授欧文·费希尔(Irving Fisher)提供的。费舍尔被愤怒的父母不可避免的强烈抗议惊呆了,他试图在写给泰晤士报的后续信件中解释自己:“人的生命远不止是一台赚钱机器,但只有作为一台赚钱机器,它才有可计算的金钱价值。”数字…。自然不打算在人类生活中包含任何多愁善感的人类价值。一个婴儿对其母亲的价值永远无法计算,但它的价值,或者更确切地说,作为未来养家糊口的婴儿的平均价值,可以计算而且已经计算了很多次。“。正如伊莱·库克(Eli Cook)所说,费舍尔诉诸于日常生活的定价,以赢得商业、专业和政治精英对促进个人和国家活力的更大计划的支持。成本效益分析是实现复兴乌托邦议程的一种工具。16 x 16“婴儿是什么?

.