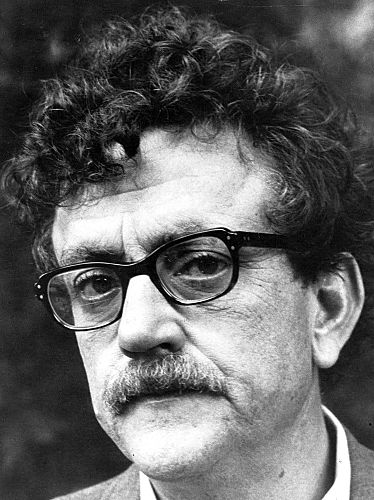

库尔特·冯内古特,《小说的艺术》第64期(1977)

这篇对库尔特·冯内古特(Kurt Vonnegut)的采访最初是作者在过去十年中接受的四次采访的综合结果。这份合成材料经过了受试者本人的广泛研究,他带着相当大的疑虑看着自己在页面上说的话。。。事实上,接下来的事情可以被认为是他自己进行的一次采访。

第一次联合采访(在马萨诸塞州的西班斯特布尔进行,当时冯内古特44岁)的介绍是这样写的:“他是一名老兵,是个居家男人,骨骼魁梧,关节松弛,从容自在。他在扶手椅上露营,穿着一件蓬松的花呢夹克,剑桥灰色法兰绒,一件蓝色的布鲁克斯兄弟(Brooks Brothers)衬衫,没精打采地躺着,双手插在口袋里。他用爆炸性的咳嗽和打喷嚏、秋天感冒的风声和一生的重度吸烟来炮轰采访。他的声音是中西部的男中音,带着扭曲的音调。他不时露出开放、警觉的微笑,这是一个人几乎看到并保留了自己内心的一切:抑郁、战争、暴力死亡的可能性、企业公关的无用之处、六个孩子、不稳定的收入、拖延已久的承认。

组成这份综合报告的最后一次采访是在1976年夏天进行的,也就是第一次采访的几年后。当时对他的描述是这样的:“。。。他的动作很低调,就像一只古老的家犬一样和蔼可亲。总体而言,他的外表凌乱不堪:长长的卷发、胡子和同情的微笑表明,他既为周围的世界感到好笑,又感到悲伤。他把杰拉尔德·墨菲的房子租了一个夏天。他在大厅尽头的一间小卧室里工作,1964年,艺术家、健在的艺术家墨菲和艺术巨匠的朋友墨菲在这里去世。冯内古特从办公桌上可以透过一扇小窗户向外眺望前面的草坪;他身后是一张白色的大伞床。在打字机旁边的桌子上有一本安迪·沃霍尔的采访,克兰西·西格尔的《室内地带》,还有几个被丢弃的烟盒。

“冯内古特从1936年起就一根接一根地抽波尔购物中心的烟,在采访过程中,他抽的是一包烟的大部分。”他的声音低沉而沙哑,说话时,不停地点烟、吐烟的过程就像他谈话中的标点符号。其他的干扰,比如电话的刺耳声和一只名叫南瓜的毛茸茸的小狗的叫声,都不会减损冯内古特善良的性格。事实上,正如丹·韦克菲尔德曾经评价他的肖特里奇高中校友所说的那样,‘他笑得很多,对每个人都很友善。’“。

是。当我死的时候,我想要一个军事葬礼--号手,棺材上的旗帜,行刑队,神圣的土地。

这将是一种实现我一直比任何东西都想要的东西的方式--如果我能设法在战争中牺牲的话,我本可以拥有的东西。

我的亲戚们说,他们很高兴我很有钱,但他们根本看不懂我。

当时军队中最大的机动战场。这件武器分成六块,每一块都被一辆卡特彼勒拖拉机拖拽着。每当我们被告知要发射它时,我们必须先建造它。我们实际上不得不发明它。我们用起重机和千斤顶把一块一块地放下来。贝壳直径约9.5英寸,重300磅。我们建造了一条微型铁路,可以将炮弹从地面运送到离地面约8英尺的后部。印第安纳州秘鲁的一家储蓄和贷款协会的金库里,马裤就像是一扇门。

不怎么有意思。我们会把炮弹放在里面,然后我们会扔进一袋袋非常缓慢和耐心的炸药。我想那是湿狗饼干。我们会关闭枪托,然后用锤子砸到雷鸣般的水银冲击帽,把火喷到潮湿的狗饼干上。我认为,主要的想法是产生蒸汽。过了一会儿,我们可以听到这些做饭的声音。这很像煮火鸡。我认为,在绝对安全的情况下,我们本可以时不时地打开裤腰带,猛击弹壳。但最终,榴弹炮总是变得焦躁不安。最后,它的后座力会恢复到原来的水平,它必须把壳吐出来。贝壳会像固特异飞艇一样漂浮出来。如果我们有一个梯子,我们就可以在子弹离开枪的时候在子弹上画上“该死的希特勒”。直升机可能会追上它,把它击落。

但你最终被派往海外,不是带着这个仪器,而是随第106步兵师-。

“袋子午餐事业部。”他们过去经常给我们喂很多袋装午餐。意大利腊肠三明治。一个橘子。

我从未接受过步兵训练。营级侦察兵是精英部队,你看。每个营只有6人,没有人非常确定他们应该做什么。因此,我们每天早上都会走到体育馆,打乒乓球,填写报考军官学校的申请表。

不过,在你的基础训练期间,你一定熟悉榴弹炮以外的武器。

如果你研究240毫米榴弹炮,你甚至连看性病电影的时间都没有。

不是的。如果其他人都冲锋,我也会冲锋。但我们决定不收费。我们看不到任何人。

那是在突起战役期间,不是吗?这是美国历史上最大规模的武器失败。

可能吧。我作为侦察兵的最后一项任务是找到我们自己的炮兵。通常情况下,侦察兵会出去寻找敌人的东西。事情变得如此糟糕,我们终于开始寻找我们自己的东西了。如果我找到我们自己的营长,每个人都会觉得这很棒。

很乐意为您效劳。我们陷在这个沟壑里,深得跟第一次世界大战时的战壕差不多。到处都是雪。有人说我们可能在卢森堡。我们没有食物了。

我们营的侦察队。我们六个人。还有大约50个我们以前从未见过的人。德国人能看到我们,因为他们正在用扩音器和我们说话。他们告诉我们,我们的处境毫无希望,诸如此类。那就是我们装刺刀的时候。在那里呆了几分钟感觉很好。

像一只长满钢制羽毛的豪猪。我同情任何必须跟着我们进来的人。

不是的。取而代之的是,他们送来了88毫米的炮弹。贝壳在我们头顶的树梢上炸开了。那是非常大的一声巨响,就在我们头顶上。我们浑身都是碎钢。一些人被击中了。然后德国人又叫我们出来。我们没有喊“坚果”或类似的东西。我们说,“好的”,“放松点”,等等。当德国人终于现身时,我们看到他们穿着白色迷彩服。我们没有这样的东西。我们是单调的橄榄色。不管是什么季节,我们都是单调的橄榄色。

他们说战争对我们来说已经结束了,我们很幸运,我们现在可以确定我们会挺过这场战争,这比他们所能确定的要多。事实上,他们很可能在接下来的几天内就被巴顿的第三集团军杀死或俘虏了。轮子间的轮子。

我听我父母说了很多。他们没有教我怎么做,因为在第一次世界大战期间,美国对所有德国人都怀有如此的怨恨。我试着对俘虏我们的人说了几句我知道的话,他们问我是否有德国血统,我回答说:“是的。”他们想知道我为什么要向我的兄弟们开战。

老实说,我觉得这个问题既无知又滑稽。我的父母把我与日耳曼人的过去彻底分开了,不管他们对我来说意味着什么,抓我的人还不如是玻利维亚人或藏人。

坐的是把俘虏我们的部队送来的同一辆车厢--很可能是把犹太人、吉普赛人、耶和华见证人等送到灭绝营的车厢。铁道车辆就是铁道车辆。英国的蚊子轰炸机在夜间袭击了我们几次。我猜他们以为我们是某种战略物资。他们撞上了一辆载有我们营大部分军官的汽车。每次我说我讨厌军官时,我不得不提醒自己,我手下的军官几乎没有一个幸存下来。我现在仍然经常这样做。圣诞节就在那里的某个地方。

先在德累斯顿南部的一个巨大的战俘营里。列兵与士官和军官分开。根据日内瓦公约的条款,这是一份非常爱德华七世时代的文件,列兵们被要求为他们的财产工作。其他人都在监狱里受苦受难。作为一名列兵,我被派往德累斯顿。。。

这是我见过的第一座奇特的城市。一座满是雕像和动物园的城市,比如巴黎。我们住在一个屠宰场里,住在一个漂亮的新水泥砌块猪舍里。他们在谷仓里铺了铺位和草垫,我们每天早上去一家麦芽糖浆厂当合同工。这种糖浆是给孕妇喝的。该死的警报器会响起,我们会听到其他城市的声音--砰的一声,砰的一声。我们从未想过会得到它。镇上几乎没有防空洞,也没有军工,只有卷烟厂、医院、竖笛厂。然后警报器响了--那是1945年2月13日--我们下了人行道下两层楼,进了一个大肉柜。那里很凉爽,到处都是身体。当我们上来的时候,这座城市已经消失了。

不是的。它很大,我们的人数不是很多。这次袭击听起来也不像是地狱。笨蛋。他们先是带着烈性炸药走过去,以放松气氛,然后投放燃烧弹。战争开始时,燃烧弹的规模相当大,大约有一个鞋盒那么长。当德累斯顿拿到它的时候,它们已经是很小的东西了。他们烧毁了整个该死的小镇。

我们的警卫是士官--一名中士、一名下士和四名列兵--而且群龙无首。Cityless也是如此,因为他们是在前线被枪击的德累斯顿人,然后被遣送回家,以便轻松完成任务。他们让我们保持了几个小时的注意力。他们不知道还能做什么。他们会走过去互相交谈。最后,我们在瓦砾中跋涉,他们把我们和一些南非人安置在郊区。作为一种卫生措施,我们每天都会走进城市,挖掘地下室和避难所,把身体运出来。当我们走进去时,一个典型的避难所,通常是一个普通的地下室,看起来就像一辆电车,里面挤满了同时患有心力衰竭的人。只有坐在椅子上的人,全都死了。火暴是一件令人惊叹的事情。这在自然界中是不存在的。它是由发生在它中间的龙卷风滋养的,没有什么该死的东西可以呼吸。我们把死者带了出来。他们被装上马车,被带到公园,这是城市中没有瓦砾的大片开阔区域。德国人点燃了火葬柴堆,焚烧身体,以防止身体发臭和传播疾病。13万具身体被藏在地下。这是一次精心设计的复活节彩蛋搜寻活动。我们穿过德国士兵的警戒线开始工作。平民看不到我们在做什么。几天后,这座城市开始变得臭气熏天,于是发明了一种新技术。需要是发明的动力。我们会冲进避难所,从人们的大腿上收集贵重物品,而不是试图辨认身份,然后把贵重物品交给警卫。然后士兵们会拿着火焰喷射器进来,站在门口火化里面的人。把黄金和珠宝拿出来然后把里面的人都烧了。

这是一件奇特的事情,一件令人震惊的事情。这也是一个真相大白的时刻,因为美国平民和地面部队并不知道美国轰炸机正在进行饱和轰炸。在战争接近尾声之前,这一直是个秘密。他们烧毁德累斯顿的一个原因是,他们已经烧毁了其他一切。你知道:“我们今晚要做什么?”所有人都准备出发了,德国仍在战斗,这种烧毁城市的机器正在使用。这是一个秘密,烧毁了城市-沸腾的尿点和燃烧的婴儿车。关于诺顿炸弹瞄准具的胡言乱语不绝于耳。你会看到一部新闻短片,上面是一名投弹手,他的两侧各有一名国会议员手持抽出的.45口径手枪。这种胡言乱语,见鬼,他们所做的一切只是飞越城市,数百架飞机,然后扔下所有东西。战后,当我去芝加哥大学时,面试我申请入学的那个家伙对德累斯顿进行了猛烈抨击。他谈到了我人生中的那部分,他说:“嗯,我们讨厌这样做。”这句话牢牢地印在我的脑海里。

H

当这座城市被拆毁时,我不知道它的规模有多大。。。不管这是不来梅的样子,还是考文垂的汉堡。。。我从来没有看过考文垂,所以除了在电影里看到的以外,我没有标尺。回到家(我是一名作家,因为我一直在《康奈尔太阳报》(Cornell Sun)工作,但这是我写作的范围),我也想写我的战争故事。我所有的朋友都在家,他们也都经历了美妙的冒险。我去了印第安纳波利斯新闻报社,看看他们对德累斯顿有什么了解。上面有一条大约半英寸长的纸条,上面写着我们的飞机已经在德累斯顿上空飞过,有两架飞机丢失了。所以我想,好吧,这真的是第二次世界大战中最小的细节。其他人有更多的东西要写。我记得当时很羡慕安迪·鲁尼(Andy Rooney),他当时就开始出版了;我不认识他,但我认为他是战后第一个发表战争故事的人;这本书叫《空中枪手》(Air Gunner)。见鬼,我从来没有经历过这样的经典冒险。但我偶尔会遇到一个欧洲人,我们会谈论战争,我会说我在德累斯顿;他会对我去过那里感到惊讶,他总是想知道更多。随后,大卫·欧文(David Irving)出版了一本关于德累斯顿的书,称这是欧洲历史上最大规模的大屠杀。我说,天哪,我终于看到了什么!我会试着写我的战争故事,不管它有趣与否,并试着从中创造出一些东西。我在《屠宰场5》的开头略微描述了这一过程;我认为这是由约翰·韦恩(John Wayne)和弗兰克·西纳特拉(Frank Sinatra)主演的。最后,一个叫玛丽·奥黑尔(Mary O‘Hare)的女孩说:“那时候你们还只是孩子。她是我一个朋友的妻子,她和我一起去过那里。假装你是韦恩和西纳特拉这样的人是不公平的,这对后代也不公平,因为你会让战争看起来很好。“。这对我来说是一条非常重要的线索。

她解放了我,让我写下了我们的真实身份:17岁、18岁、19岁、21岁、21岁。我们长着娃娃脸,作为一名战俘,我想我不需要经常刮胡子。我不记得那是个问题。

还有一个战争问题:你还在想着轰炸德累斯顿的事吗?

我写了一本关于它的书,叫《五号屠宰场》。这本书还在印刷中,作为一个商人,我必须时不时地为它做点什么。马塞尔·奥普尔斯邀请我出演他的电影《正义的记忆》。他想让我把德累斯顿说成是一场暴行。我让他去找我的朋友伯纳德·V·奥黑尔(Bernard V.O‘Hare),玛丽的丈夫,他照做了。奥黑尔曾是一名营级童子军,后来又是一名战俘。他现在是宾夕法尼亚州的一名律师。

我有一个德国名字。我不想和那些认为德累斯顿应该被炸到地狱的人争论。我在书中所说的就是德累斯顿,不管怎样,都被炸到了地狱。

这是造成大量人员死亡最快的一次--在几个小时内造成13.5万人死亡。当然,还有一些较慢的杀戮计划。

是的,数百万人最终丧生。许多人认为德累斯顿大屠杀是对集中营所作所为的正确和微不足道的报复。也许是这样。正如我所说,我从不争论这一点。顺便说一句,我确实注意到,任何碰巧在这座没有设防的城市里的人都会被判处死刑--当然是婴儿、老人、动物园的动物,还有成千上万狂热的纳粹分子,还有我和我最好的朋友伯纳德·V·奥黑尔(Bernard V.O‘Hare)。不管怎么说,奥黑尔和我应该是身体清点的一部分。身体越多,复仇就越正确。

我说,整个星球上只有一个人从这次袭击中受益,这次袭击肯定花费了数千万美元。这次突袭没有缩短半秒的战争时间,没有削弱德国的防御或攻击,也没有把一个人从死亡集中营中解救出来。只有一个人受益,而不是两个、五个或十个。就一个。

我的兄妹作家?当然是友好的。我很难与他们中的一些人交谈,因为我们似乎从事的是非常不同的行业。有一段时间这对我来说是个谜,但后来索尔·斯坦伯格-。

确实如此。他说,在几乎所有的艺术中,都有一些人对艺术史反应强烈,对过去的胜利、失败和实验反应强烈,而另一些人则没有。我属于第二组,不得不这么做。我不能和我的文学祖先玩游戏,因为我从来没有系统地研究过他们。我的教育背景是在康奈尔大学做化学家,然后在芝加哥大学做人类学家。天哪--在我为布莱克疯狂之前,我35岁;在我读《包法利夫人》之前,我是40岁;在我听说塞林之前,我是45岁。真是运气不佳,我读到了《望向家乡,天使》,这正是我应该读的。

是。我在一个塞满了书的房子里长大。但我从来不需要为了学分而读一本书,也不需要写一篇关于它的论文,也不需要在研讨会上证明我理解了它。我是一个笨拙得无可救药的书籍讨论者。我的经验是零。

我想是我母亲吧。伊迪丝·利伯·冯内古特。在我们家在大萧条中几乎损失了所有的钱之后,我母亲认为她可以通过为时尚杂志撰稿来赚一笔新的财富。她晚上上短篇小说课。她研究杂志,就像赌徒研究赛马形式一样。

我父亲是一位中等收入的建筑师,娶了镇上最富有的女孩之一。这是一笔基于利伯啤酒(Lieber Lager Beer)和金牌啤酒(Gold Medal Beer)的酿造财富。利伯·拉格在巴黎世博会上获奖后,成为金牌获得者。

早在我的时代之前。我从来没尝过。我知道,它有一种神秘的成分。我祖父和他的酿酒师傅不让任何人看着他们把酒放进去。

我父亲在他在房子顶层设立的工作室里画画。在大萧条时期,建筑师没有太多的工作--任何人都没有太多的工作。然而,奇怪的是,母亲是对的:即使是平庸的杂志撰稿人也在赚大钱。

更不用说粗鲁了。顺便说一句,她是一个非常聪明、有教养的女人。她和我上的是同一所高中,她是为数不多的在那里只拿到A+的人之一。在那之后,她去了东方的一所精修学校,然后周游了整个欧洲。她精通德语和法语。我还留着她的高中成绩单。“A+A+。。.“。事实证明,她是一位优秀的作家,但她没有油腻杂志所要求的粗俗才华。幸运的是,我

.