PBS Nova:我们现在可以编辑人类基因组[...]。我们应该走多远?[视频]

有了一项名为CRISPR的非凡新技术,我们现在可以编辑DNA-包括人类DNA。但是我们应该走多远呢?基因编辑有望消除某些遗传疾病,如镰状细胞病。但这些申请很快就引发了伦理问题。让士兵感觉不到痛苦,或者让一个灭绝的物种复活,这是错误的吗?允许父母选择孩子的特征,比如眼睛的颜色或身高,有什么害处吗?开创人类基因组研究和CRISPR的科学家们正在努力解决这些问题。(2020年9月9日首映)。

Antonio Regalado(麻省理工学院技术评论记者):我记得他说过,“记住这个词:CRISPR。”

詹妮弗·杜德纳(加州大学伯克利分校生物化学家):我们从来没有能力改变我们是谁的基本化学本质。现在我们做到了。那我们该怎么做呢?

多洛丽丝·桑切斯(大卫·桑切斯的祖母):大卫的医生告诉我,“等一下。有东西要来了。“。

鲁道夫·巴拉鲁(丹尼斯科前基因组学主任):你实际上可以在人类身上使用CRISPR来改变DNA。你实际上可以做到这一点。

乔治·戴利(哈佛医学院院长):我们可以设计一个单一的基因,这可能会让我们所有人都变得更强壮,但是我们应该让这一点普遍存在吗?

弗拉基米尔·普京(俄罗斯总统):(从俄语翻译过来)人可以创造一个可以毫无畏惧和痛苦地战斗的人。这可能比核弹还糟糕。

艾尔:考虑到我们对这么多事情缺乏了解,我们真的应该操纵后代的遗传吗?

帕尔默·韦斯(Ruthie Weiss的母亲):我不知道你在没有白化病和决定让你的孩子多长一英尺,这样他们就可以成为一名优秀的划桨运动员并上耶鲁大学之间划清界限。那条线在哪里?谁来画这幅画呢?

TREVORTHOMPSON(患者代言人):任何能让我的孩子免于痛苦的事情,我都支持。

安东尼奥·雷加拉多:“你知道,”无论你想在哪里划出这条道德底线,但不要在我的疾病面前划线。“。

传教士:这对我们有能力编辑一些我们认为重要的东西的这门科学意味着什么?我们是在扮演上帝吗?

阿尔塔·查罗(威斯康星大学麦迪逊分校生物伦理学家):直到你回头看,你才会意识到这是破坏性的。通常,直到革命发生之后,你才会意识到自己正处于革命之中。

罗伯特·辛斯海默(生物学家/电影剪辑):邦纳博士,各位先知,女士们,先生们,今年夏天,我走遍了亚利桑那州北部和犹他州南部。在这片土地上,河流雕刻出了巨大的峡谷,在这些峡谷的陡峭悬崖上,人们可以读到地球10亿年的历史。在代表大约10万年过去的巨大尺度上,人类所有有记录的历史都是在一英寸的沉积中发生的;所有有组织的科学都是一毫米;我们对遗传学的所有了解都是几十微米。在过去的几十年里,戏剧性的进步导致了DNA的发现,并破译了通用遗传密码,这是活细胞的古老语言。

有了这样的理解,我们就可以控制那些20亿年来只知道自然选择这一盲目纪律的过程。现在,科学的影响将直击要害,因为生物世界包括我们。

我们一定会有一天,人类将有能力具体地、有意识地提供他自己的基因。这将是宇宙中的一个新事件。对我来说,这个前景是令人敬畏的,因为它有拯救的潜力,或者同样有可能带来灾难。

大卫·桑切斯:住院对我来说并不可怕。遇到某个新问题对我来说再也不可怕了,因为它已经发生过很多次了。我不知道。我猜我的血液就是不太喜欢我。你的红细胞应该是圆形的,里面有氧气。我的是半月形的,镰刀形的,这就是为什么它被称为镰状细胞,所以我得不到相同数量的氧气。

护士:我总是说,就像换机油一样,你知道吗?你把脏东西抽出来,然后放进干净的。对,所以他每隔四到六周就需要调整一下,对,嗯。嗯。

护士:把这个穿上。深呼吸,保持住。嗯。好吧。你还好吗,大卫?嗯-嗯?

多洛丽丝·桑切斯:他过去常对我说,“别哭,娜娜。你为什么哭?“。我说,你知道,“爱你,宝贝。”他说,“别担心。”他说,“如果我失去了生命,”他接着说,“你会再见到我的。”我想,“这个孩子比我更有力量和信念。”

Matt Porteus(斯坦福大学镰刀细胞研究员):它通常被称为第一种分子疾病。它是由DNA序列中的一个变化引起的。

Tshaka Cunningham(少数族裔精准医学联盟):这种突变会导致蛋白质发生扭曲,使其无法正确折叠。如果蛋白质的折叠结构被破坏,那么蛋白质就不能发挥功能了。它会导致红细胞真的崩溃。

马特·波提乌斯:它变得非常僵硬,无法挤进去。你不能把红血球带到组织中,在那里它们可以输送氧气。如果你阻断氧气到达这些组织的能力,这些组织就不会很好地工作,它们就会受到损害。

在非洲,患有镰状细胞疾病的人的预期寿命大约在5到8岁之间。在美国,现在是40年代初到40年代中期。

制片人:你会对孩子说些什么?他们的生活将会是…。

马特·波提乌斯:我们避免它。我们避开了那个转弯的…。不是a,是…。

大卫可以从疯狂的青少年,开玩笑,跳来跳去,变成胎儿跪着的姿势。

大卫·桑切斯:(气喘吁吁)就像脉搏。“这很疼。你正在经历一场镰刀状细胞危机。“。我可能会有一点痛苦危机,这真的无关紧要,然后我可能会有一些非常糟糕的事情。但我不会就这么不打篮球的。你不能就这样不打篮球。

护士:这是大卫的旧红细胞,我们要存起来做研究。

Tshaka Cunningham:这是一种遗传性疾病。所以,为了治愈一种遗传疾病,你必须进入并修复基因。

马特·波提乌斯:我们只是没有工具来精确地改变单个字母。

新闻主播1:脱氧核糖核酸,简称DNA,是生命的物质基础。每种生物都有其独特的DNA,它决定了生物是什么,是植物还是动物,是人还是麝鼠。

Paul Berg(生物化学家,诺贝尔桂冠得主):如果我们了解基因的结构、染色体的结构和基因是如何工作的,那么我们可能就能够更好地理解和治疗发生在人类身上的遗传病。

阿尔塔·查罗:保罗·伯格所做的工作,可能是个开始。这个基因治疗的梦想诞生于20世纪70年代的那些实验。我们离它还很远,但你马上就会看到人们在谈论这一希望。

新闻主播2:希望该基因的分离将导致肌肉营养不良患者的治疗。

新闻主播#3:科学家们正在研究阿尔茨海默氏症和帕金森氏症等疾病的基因疗法。

Hank Greely(斯坦福大学生物伦理学家):基因疗法背后的想法非常简单:加入一个有效的基因副本,然后他们就会制造出有效的蛋白质,然后他们就不会再生病了。但魔鬼,就像通常的情况一样,在于细节。

韦恩·米勒博士(医学遗传学家):现在,我们有能力识别基因,分离它。但要想把它放在我们想要的地方,还有很长的路要走。

伯纳德·D·戴维斯(哈佛医学院):如果你把一个基因放入一个细胞,你就不能确切地知道这个基因将进入细胞染色体的哪个位置。

Fyodor Urnov(Sangamo Biosciences,2000-2016):传统的基因治疗本质上是一个随机的过程。想象一下,拿这个长达一个世纪的故事,这是人类的DNA,这是一个非常,非常长的文本,拿出一个段落,把它随意地贴在某个地方。你正在创造的这个变化不是一个受控的变化。

新闻主播#4:(字幕从法语翻译过来)他们做到了!阿兰·费舍尔(Alain Fischer)教授的团队是世界上第一个使用基因疗法治愈人类的团队。在过去的15年里,这种方法一直是医学界最大的希望之一。

Fyodor Urnov:有一项临床试验是在法国进行的。这是为病得很重的孩子准备的。我想说清楚,这是给孩子们的,否则他们会死的。

每日新闻(网络剪辑标题,2002年10月3日):“奇迹”基因治疗试验暂停。

费奥多·乌尔诺夫:其中四名儿童患上了癌症,其中一名死亡。基因进入了错误的位置,因为这是一个随机的过程,碰巧,它进入了错误的位置。这个随机事件导致了癌症。

大卫·巴尔的摩(微生物学家,诺贝尔奖获得者):你知道,你总是认为你所知道的东西会变得更好,很快就会变得更好。我们知道该怎么做的并没有变得更好。一切都变好了一点。这项技术实在太笨拙了,无法在人类身上实际使用。

费奥多·乌尔诺夫:我们变得非常非常清楚,我们正站在一座非常高的山脚下,我们甚至可能没有合适的登山装备。

我在一家叫Sangamo Biosciences的公司工作。我们决定找出一种精确改变人类基因的方法。你知道,这就像你的DNA的文字处理机。这将是技术性的,但很好的技术性。DNA经常中断。你去拍牙科X光片,技师把这个东西对准你的脸,然后,咔嗒一声,X射线实际上击中了你的DNA,它们在物理上造成了断裂,所以熟悉的DNA双螺旋物理上就会破裂。好消息是细胞有自己的机器来修复断裂。在我们的细胞内,有两个完全相同的DNA分子并排排列,字面意思是并排排列。如果一个坏了,它可以对它的姐妹说--事实上,这是技术术语,“姐妹”--“嘿,姐妹,我很抱歉。我休息了一会儿。我在想我能不能复制丢失的基因信息。“。姐姐说,“好的。”

这有什么用呢?这很有用,因为如果你能在细胞内切割一个基因,所以,如果你能在感兴趣的地方创造一个断裂,那么你就能改变那个基因。你愚弄细胞,给它一段你做的单独的DNA,一段和你正在切割的染色体完全相同的DNA,除了你想要的改变。

大自然母亲不会知道她被愚弄了。她会用你提供的这段DNA作为模板修复断裂,所以,你带来的任何改变都会进入染色体。

张峰(远大研究院生物工程师):你可以把它想象成微软Word中的一个光标。在Word中,如果有要编辑的文档,首先必须将光标放在那里。在DNA中,无论你在哪里进行切割,都相当于基因组的文字处理器中的一个光标。在那里你可以输入一个新词。

詹妮弗·杜德纳:所以,如果你想用这种能力来“设计基因组”,挑战是在你想要改变密码的地方在DNA中引入断裂。

费奥多·乌尔诺夫:我们要怎么做呢?我们需要一种能从我们现有的25000个基因中只切下一个基因的东西。

大卫·巴尔的摩:就是这样严重的障碍。因此,看起来这将是一条漫长的道路,这就是变化,这几乎是一夜之间发生的。

多洛丽丝·桑切斯:大卫的医生告诉我,“坚持住。有东西要来了。“。

安东尼奥·雷加拉多:当我第一次听说这件事的时候,我正在纽约参加一个会议。这是一次非常奇怪的未来学家会议。它是由一个俄罗斯人穿上的,他的野心是下载他的大脑,成为一个永生的机器人。

在一次会议上的一名男子:在这个未来,人们将是年轻、美丽的。他们将有多个身体,而不仅仅是一个。

安东尼奥·雷加拉多:但那里有很多好人,包括哈佛大学一位重要的遗传学家乔治·丘奇。我记得他说,“记住这个词:CRISPR。”

大卫·巴尔的摩:这就像,你知道,在“研究生”中,“塑料”,记住CRISPR这个词。

我研究过的这种生物叫做米氏盐生真菌(Haloferax Mediterranei)。这种微生物很奇特。它们只生活在盐度大约是海水十倍的环境中。这些微小的有机体是,是,怎么说来着,甚至,非常聪明。当然,聪明是因为进化。

吉尔·班菲尔德:嗯,我来告诉你我知道的故事。微生物基因组测序始于20世纪90年代的某个时候。

吉尔·班菲尔德:看,好吧,解开生命有机体的DNA密码,这是生物学中相对较新的一部分。20世纪90年代末,人们开始将注意力转向微生物基因组测序。

它们是令人惊讶的高度进化的实体,只是选择了一种与后来成为我们的细胞不同的方式在世界上生存。

这些非常短的DNA片段,它们重复了很多次。它们之间有规律的间隔。最终,我们意识到这些特殊的序列,它们存在于许多不同的微生物中。但他们并没有真正的名字。

我脑海中浮现出CRISPR的主要特征:“成簇的规则间隔的短回文重复序列(CRISPR)”,“重复的DNA序列”,“神秘的”。

费奥多·乌尔诺夫:在生物的DNA中,这种奇特的东西确实没有太多的先例,当你看到一些不寻常的东西时,你会自然而然地认为它很有趣。这就是科学的运作方式。

Jill Banfield:CRISPR实际上是成簇的,有规律的间隔,回文重复,所以它实际上是根据重复来命名的。

安东尼奥·雷加拉多:我有我自己的方式,某种程度上,用简短的形式讲述这个故事,我是不是展示了这篇2007年的文章,对吗?比任何人谈论CRISPR早了五年,这是…的头条新闻。

安东尼奥·雷加拉多:…。一家酸奶公司说,“圣杯被发现了。”那么这家酸奶公司的圣杯是什么呢?是CRISPR。是CRISPR。

鲁道夫·巴列鲁:第一次,我回到了威斯康星州的日子。当我第一次搬到北卡罗来纳州时,我做的第一件事就是确保我的CRISPR手机仍然拥有CRISPR的权利。人们会说,“你听说过CRISPR的事情吗?”我就说,“伙计,我听说CRISPR已经有10年了。就像,见鬼,你在说什么?“。

吉尔·班菲尔德:丹尼斯科是一家向想做食品的人出售微生物的公司。很多食物都是用细菌生产的,而…。比如酸奶。鲁道夫正在努力解决他的细菌培养物因病毒感染而突然死亡的问题。

Fyodor Urnov:大多数人早上醒来后不会思考细菌是如何防御病毒的。它不在人们议程的前列和中心,但它应该在人们的议事日程上。

Luciano Marraffini(CRISPR早期研究员):病毒是非常简单、精简的机器。他们只有一项工作要做:寻找宿主,接管宿主并繁衍后代。就这样。病毒会附着在表面,然后注入它的遗传物质。它劫持细胞,把细胞当作新病毒的工厂。然后就结束了。对牢房来说一切都结束了。

鲁道夫·巴列鲁:这是人们给丹尼斯科这样的公司打电话说,“你们卖给我们的是一种行不通的文化。我们想要回我们的钱。“。但是有一小部分人在病毒攻击中幸存下来。我们不知道他们为什么这么做,但是他们这么做。他们变得有抵抗力。当时,我们仍然不知道CRISPR是什么,也不知道它做了什么,所以没有假设CRISPR参与其中。然后我们要做的就是找出生还者,然后我们检查它的DNA。DNA序列已经改变了。

弗朗西斯科·莫希卡:在感染细菌的病毒的序列中,出现了以前没有的新间隔区。

费奥多·乌尔诺夫:那么,现在,科学家们有了线索。你知道,在这一点上,当然,你已经戴上了你的夏洛克·福尔摩斯的帽子。你拿起你的虚拟烟斗,你会问,“这些线索告诉我们什么?”我们做了五次不同的实验…。

费奥多·乌尔诺夫(Fyodor Urnov):…。细菌不断获得含有病毒序列的间隔区,并产生抗药性。那么,如果我把它拿走呢?你就会失去抵抗力量。

吉尔·班菲尔德:没有那一小段DNA,也就是微生物细胞,细菌细胞就会死亡,如果有的话,它就会存活下来。

吉尔·班菲尔德:真是个好主意!你的捕食者基因组中的一段现在卡在你的基因组里,这样你将来就可以识别它了。

弗朗西斯科·莫希卡:细菌有记忆力。他们能够记住入侵者,认出他们,并杀死他们。这真是太棒了。

鲁道夫·巴列鲁:当时,你知道,这在制造抗病毒的培养物方面很有用。这对丹尼斯科来说非常有价值,你知道吗?但是,但是我们不知道未来会发生什么。我们不知道别人的技术会有多大用处,也不知道最终会有多大的效果。

Jennifer Doudna:我想我第一次听说这件事是在我和我在伯克利的同事吉尔·班菲尔德喝咖啡的时候,在伯克利的经典咖啡馆--自由言论运动咖啡馆。

吉尔·班菲尔德:“他们会在我的墓碑上写一句话,”告诉詹妮弗·杜德娜关于CRISPR的案子。就像,那将是我生命的总和。

Jennifer Doudna:我喜欢没有很多人关注的东西,当然CRISPR在早期就是这样。现在不是了,但是,你知道,在早期,是这样的。但是你总是问自己,“嗯,是不是其他人都比我聪明得多,他们发现这是一条死路,你知道,这是一条死胡同(…)。?“。

研究人员:我们已经把抗体绑在Cas9上了。它发现了一种特定抗原的T细胞。

詹妮弗·杜德娜:我们是实验室的生物化学家。我们研究分子的工作方式。我们试图将它们与细胞的所有其他部分和部分分开。我们喜欢问,“那么,这台小机器的基本部件是什么?”在自然界中,CRISPR系统所做的是给予细菌对病毒的免疫力,所以他们保护它们免受病毒的侵袭。

Fyodor Urnov:当入侵者出现时,细菌有办法将入侵者的一小部分DNA储存在自己的DNA中。

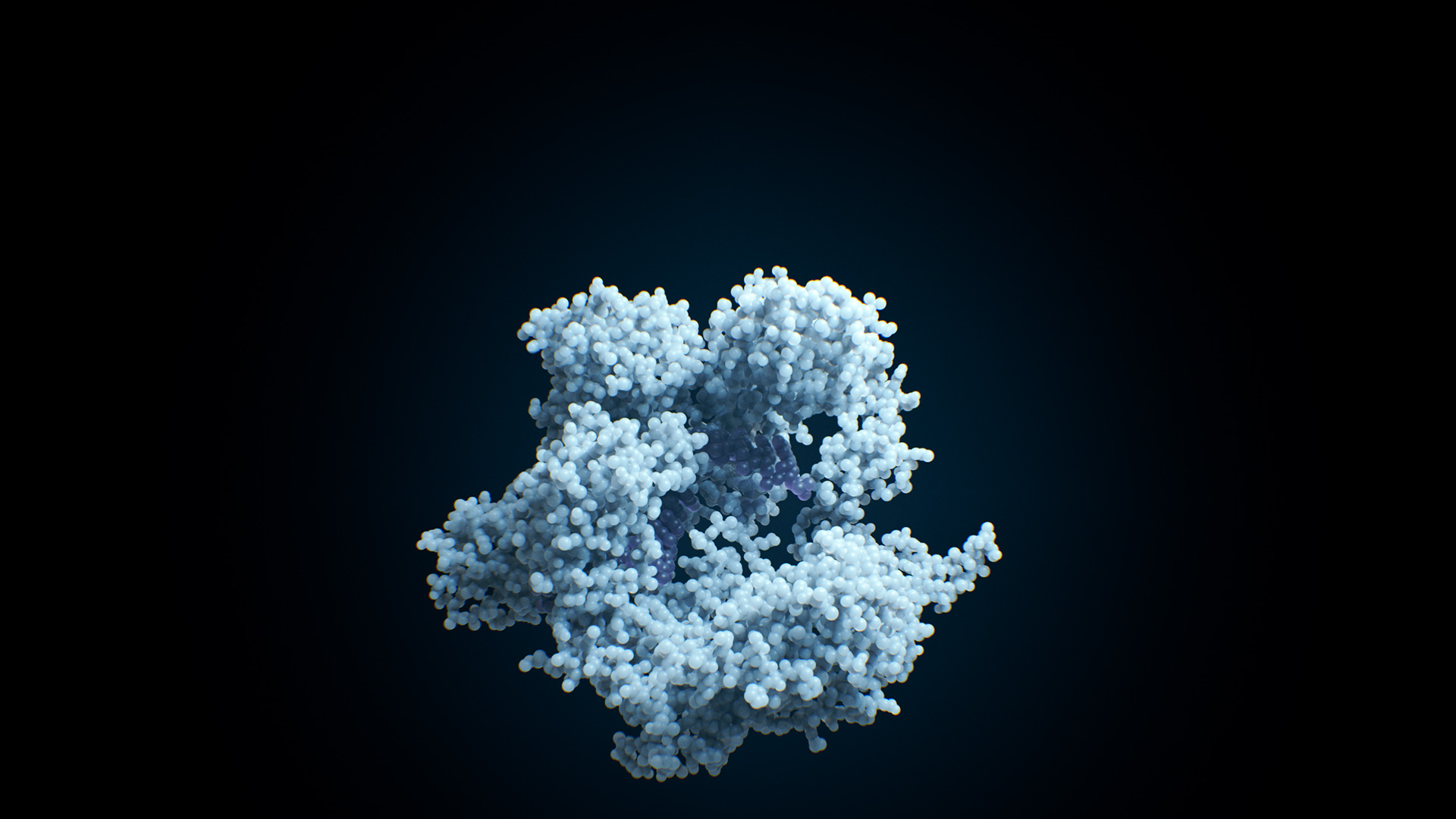

Fyodor Urnov:当入侵者回来时,细菌会复制一份,就像那个间隔区的“头号通缉犯”海报一样,然后把它交给CRISPR核心的神奇机器,这种非凡的蛋白质我们称之为Cas9。

费奥多·乌尔诺夫:“Cas9”真的很棒。当Cas9监控小区间的入侵时,它会随身携带一份“头号通缉”海报的副本,问每个进来的人,“打扰一下,你们有没有和我带着的这张‘头号通缉令’完全匹配的海报?”是?。那我就砍了你。“

Jennifer Doudna:关于Cas9,当时让我印象深刻的是,你知道,从根本上说,这个东西是一种可编程的蛋白质,可以发现并切割DNA。作为一种工具,对吧,你可以立即看到这样的东西有很多用处。

费奥多·乌尔诺夫:我永远不会忘记读过詹妮弗·杜德纳(Jennifer Doudna)和伊曼纽尔·查彭蒂埃(Emmanuelle Charpentier)当之无愧的最后一段-“不朽”是一个强有力的词,所以我会小心地使用它-不朽的科学论文,他们在其中描述了“Cas9”可以被执导。

Fyodor Urnov:Cas9根据它携带的指令削减DNA。这个指令是一个与入侵者的DNA完全匹配的R.N.A.分子。

詹妮弗·杜德娜:R.N.A.,我认为它是D。

.