企业研究实验室的灭亡

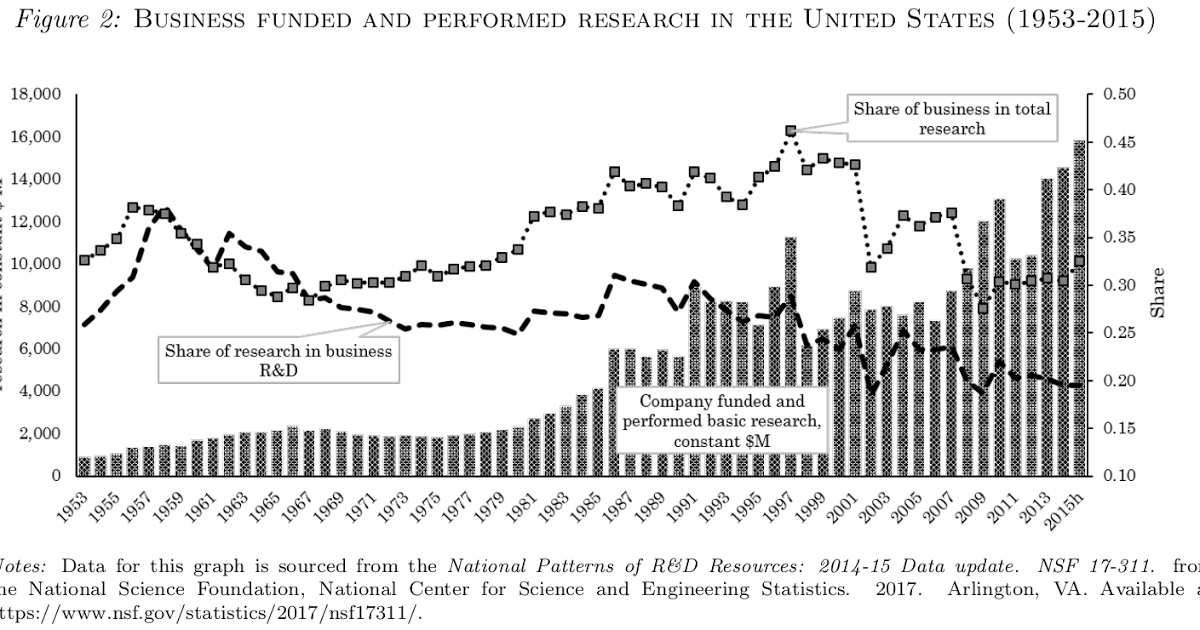

杰米·鲍威尔(Jamie Powell)在“美国历代创新”一书中写道:谁没有读完一本非小说类的书,他想:“哎呀,那本书的篇幅可能只有它的一半,信息量也一样多。如果是这样的话。“。然而,时不时地你会读到一些激起完全相反的感觉的东西。在那里,你读完一条推文或一篇文章后所能做的就是在谷歌上输入主题,并希望有更多的材料等着你去读。本周二下午,阿尔法维尔(Alphaville)阅读了去年的一篇研究论文,题目是阿罗拉(Arora)、贝伦森(Belenzon)、帕塔科尼(Patacconi)和苏珊(Suh)撰写的一篇研究论文,题目是:美国创新的变化结构:对经济增长的一些警示言论。杜克大学(Duke University)和UEA学者的详尽工作追溯了美国学术界的根源,追溯到企业驱动型研究的黄金时代,这一时期大致涵盖了战后到罗纳德·里根(Ronald Reagan)担任总统期间,直到现在一直在稳步衰落。

阿罗拉等人认为,生产率下降的一个原因是:过去30年来,大学和大公司之间的分工越来越大,大学专注于研究,大公司专注于开发。大学生产的知识往往不是很容易被消化并转化为新的商品和服务的形式。小公司和大学技术转移办公室不能完全取代公司研究,公司研究已经以解决重大技术问题所需的规模整合了多个学科。

作为一个拥有许多朋友的人,他过去曾在贝尔实验室(Bell Labs)和施乐实验室(Xerox Parc)等传奇企业研究实验室工作过,我本人也曾在太阳微系统公司(Sun Microsystems)的研究实验室工作,这是个人隐私。下面我把我的2c价值加到Arora等人非常有趣的文章中。作者提供了企业研究实验室兴衰的必读、详细历史。我经历了他们的黄金时代;在我出生的前一年,晶体管是在贝尔实验室发明的:第一个工作装置是1947年由美国物理学家约翰·巴丁和沃尔特·布拉顿发明的点接触晶体管,当时他们在贝尔实验室的威廉·肖克利(William Shockley)手下工作。由于他们的成就,他们分享了1956年的诺贝尔物理学奖。[2]使用最广泛的晶体管是MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管),也称为MOS晶体管,它是由埃及工程师Mohamed Atalla和贝尔实验室的韩国工程师Dawon Kahng于1959年发明的。[3][4][5]MOSFET是第一个真正紧凑的晶体管,可以小型化和批量生产,用途广泛。[6]。

在我50岁之前,贝尔实验室作为实验室大屠杀的一部分已经被实施安乐死:贝尔实验室于1996年从母公司AT&;T分离出来,并入朗讯(Lucent)旗下;施乐(Xerox Parc)也在2002年被剥离为一家独立的公司。其他公司则缩减了规模:90年代中期,在路易斯·格斯特纳(Louis Gerstner)的领导下,IBM重新将研究转向更商业化的应用程序……。最近的一个例子是杜邦(DuPont)在2016年关闭了其中央研发实验室(Central Research&;Development Lab)。杜邦研究成立于1903年,可与顶级学术化学系相媲美。在20世纪60年代,杜邦的中央研发部门在“美国化学会杂志”上发表的文章比麻省理工学院和加州理工学院的总和还要多。然而,在20世纪90年代,杜邦对研究的态度发生了变化,在科学出版物逐渐减少后,该公司管理层于2016年关闭了其中央研发实验室。

Arora等人指出,实验室的兴衰与反垄断执法的兴衰不谋而合:历史上,设立许多大型实验室的部分原因是反垄断压力限制了大公司通过并购实现增长的能力。在20世纪30年代,如果一家领先的公司想要增长,它需要开发新的市场。由于通过并购实现的增长受到反垄断压力的限制,而且大学和独立发明家提供的服务寥寥无几,该公司往往别无选择,只能投资于内部研发。然而,上世纪80年代更为宽松的反垄断环境改变了这一现状。通过收购实现增长成为内部研究的一种更可行的选择,因此减少了对内部研究的投资需求。

缺乏反垄断执法,华尔街对季度业绩的关注推动了普遍的短期主义,管理层专注于操纵股价以实现期权价值最大化,这些都扼杀了实验室:然而,大型企业实验室不太可能重新获得曾经享有的重要性。企业的研究很难进行有利可图的管理。研究项目有很长的视野,对非专家有意义的中期里程碑很少。因此,公司内部的研究只有在隔离的情况下才能生存

在第5.1.1节到第5.1.4节中,Arora等人详细讨论了企业实验室推动生产力快速增长的四个原因:企业实验室致力于通用技术。因为这些实验室拥有各自市场的领先公司,所以他们相信,有利于他们的产品空间的技术将使他们受益最大:例如,克劳德·香农(Claude Shannon)在信息论方面的工作得到了贝尔实验室的支持,因为更高效的通信网络将使美国电话电报公司(AT&;T)受益最大。IBM通过开发扫描电子显微镜支持纳米科学的里程碑,并进一步研究电子局部化、非平衡超导和弹道电子运动,因为它看到了先发制人的机会,可以先发制人,在其行业中进行下一次革命性的芯片设计……。最后,最近“机器学习”(Machine Learning)上的公司出版物激增表明,拥有互补资产(用户数据)进行商业化的较大公司,如谷歌和Facebook,应该向学术界发布更多的研究和软件包,因为它们总体上将从该领域的进步中获益最大。

我的开源经验支持这一点。Sun是工作站市场的领头羊,并乐于发布和开源NFS等基础设施技术,以巩固这一地位。在台式机上,它不是占主导地位的玩家,这(可悲的)导致了新闻被关闭来源。

公司实验室解决实际问题。他们引用安德鲁·奥德利兹科(Andrew Odlyzko)的话说:“贝尔实验室与市场有联系,从而与真正的问题联系在一起,这一点非常重要。它不是紧密耦合的事实使人们能够解决许多长期问题。但耦合是存在的,因此真正创新研究的核心环节往往不那么狂野,目标更仔细,也不太受大学研究特有的惰性的影响。

再一次,我的经验支持这一论点。我在Sun实验室的工作是关于容错的。例如,其他人致力于超高带宽背板总线技术、创新的冷却材料、光学互连和异步芯片架构,所有这些显然都是对Sun的产品很重要的实际问题,但这些问题都不能应用到当时正在开发的产品中。

企业实验室是多学科的,拥有更多的资源。关于第一个问题,作者以谷歌为例:研究神经网络需要一个跨学科的团队。领域专家(例如机器翻译情况下的语言学家)定义要解决的问题并评估性能;统计学家设计算法,根据其误差界和优化例程进行理论推导;计算机科学家在实现算法时寻找效率增益。不足为奇的是,“谷歌翻译”的论文有31名合著者,其中许多人是各自领域的领先研究人员。

再说一次,我会同意的。学科的广度绝对是帕洛阿尔托管理学院成功的主要贡献者。至于额外的资源,我认为这是一个比Arora等人更大的因素。正如我在“重新审视研究生产率下降”一书中所写的那样:研究生产率下降的问题就像高能物理问题--经过一段时间后,在给定能量水平下的所有实验都完成了,每次进入下一个能量水平肯定要昂贵得多,难度也大得多。

各个层面的信息技术都在遭受这个问题的困扰。例如,NVIDIA以250万美元从风投那里获得了其第一个可以工作的最先进图形处理器的硅片,而风投今天甚至不会给你买一套掩模。甚至在6年前,系统架构研究,如伯克利的ASPIRE项目,就需要建造(或至少模拟)这样的东西:Firebox是一个50kW的WSC构建块,包含1000个计算插座和100拍字节(2^57B)的非易失性存储器,通过一个低延迟、高带宽的光开关连接。..。每个计算插槽包含一个片上系统(SoC),大约有100个内核连接到高带宽封装上DRAM。

显然,人工智能研究需要一个只有非常大的公司才能负担得起的数据和计算规模。例如,Waymo在自动驾驶汽车领域的领先地位在很大程度上是基于一支车队需要数年时间才能日复一日地行驶的海量数据。

大型企业实验室可能会产生显著的外部效益。通过外部利益,阿罗拉等人指的是对社会和更广泛的经济的好处,而不是对实验室的主办公司的好处:施乐公司就是一个著名的例子。施乐PARC在个人电脑硬件和软件设计方面开发了许多基础发明,例如具有图形用户界面的现代个人计算机。然而,它并没有从这些发明中获得重大好处,相反,这些发明基本上被其他公司商业化,最引人注目的是苹果和微软。尽管施乐显然未能完全内化其极具创造力的实验室带来的好处……。毫无疑问,社会效益是巨大的,苹果和微软的总市值现在超过了1.6万亿美元。

两类公司形成了这些外部利益。帕洛阿尔托管理学院既有分拆公司(施乐拥有股权),也有基于他们的想法并聘请校友的初创公司,但他们没有这样做。施乐在剥离方面做得不好:正如切斯布罗(Chesbough,2002,2003)所记录的那样,关键问题不是施乐在剥离中最初的股权状况,而是施乐在管理剥离方面的做法,迫使施乐研究人员寻找接近施乐现有业务的应用,从而阻碍了实验。

但思科是如何做好剥离的例子之一,它充当内部风险投资人,通过给予团队在初创公司的股权来激励他们。如果它成功了,思科稍后会收购它。太阳微系统公司(Sun Microsystems)是外部初创企业非凡繁荣昌盛的一个例子。NVIDIA是由一群沮丧的Sun工程师创办的。目前它的价值几乎是甲骨文收购Sun的30倍。这只是一长串这样的初创企业中的一个,它们的总价值让Sun在巅峰时期相形见绌。正如阿罗拉等人所写的那样:这一分析的一个令人惊讶的含义是,领先公司及其实验室的管理不善有时可能是一种变相的祝福。仙童和德州仪器的比较很有启发性。德州仪器(Texas Instruments)的管理要比仙童好得多,但产生的分拆也要少得多。硅谷作为科技中心蓬勃发展,而德州仪器(Texas Instruments)附近的达拉斯-沃斯堡(Dallas-Fort Worth)半导体公司集群,尽管重要,但经济意义要小得多。

Arora等人忽视的另一个重要的外部好处是由贝尔实验室和AT&;T同意法令催生的开源运动。AT&;T被迫授权使用Unix源代码。签署了Unix许可证的机构(主要是大学)的工作人员可以自由共享代码增强。这种共享文化发展起来,并导致了BSD和GNU许可证,这些许可证构成了当今计算生态系统的大部分基础。

杰米·鲍威尔(Jamie Powell)说得对,阿罗拉等人在研究研发与整体经济生产率之间的重要联系的衰败方面做出了极其宝贵的贡献。