狄更斯在布鲁克林

1936年10月25日,星期天晚上6点,我父母在布鲁克林贝德福德-斯图文森区的昆西庄园结婚了,大约一个星期后,他们开始从“纽约邮报”的头版剪下优惠券,每天一张,寄给邮报,一次24张,优惠券加上93美分,给他们带来了4卷24卷的查尔斯全集。“华盛顿邮报”的晋升始于1936年1月,截止到1938年5月16日,也就是我出生的两周前。82年后的6月9日那一周,也就是狄更斯逝世150周年的那一周,由于新冠肺炎的封锁,我被隔离在纽约市的公寓里,我突然想到,这可能是我经常想做的事情的好时机:重读狄更斯的所有作品。

“邮报”是美国第一家提供狄更斯全套作品的报纸。这种以增加发行量为主要目的的营销活动被称为“连续性”计划,它起源于英国,年轻的英国人约翰·史蒂文森(John Stevenson)曾使用类似的促销方法,帮助伦敦每日先驱报(London Daily Herald)的发行量在一年内从35万份增加到100万份以上。1936年,当他20岁的时候,史蒂文森来到纽约,为“华盛顿邮报”工作。在那里呆了一段时间后,他继续在波士顿、底特律、密尔沃基和锡拉丘兹等城市的报纸和百货商店工作,并发行数百万本书,其中包括莎士比亚、罗伯特·路易斯·史蒂文森、马克·吐温、奥诺雷·德·巴尔扎克、维克多·雨果和约瑟夫·康拉德的成套作品。

3月疫情封锁开始的一天晚上,在看了由大卫·利恩(David Lean)执导的1946年版“特纳远大前程”经典电影后,我取下父母的“远大前程”,发现夹在最后一页和封底之间的一封信,是“纽约邮报”(New York Post)“狄更斯演示部”(The New York Post)“亲爱的读者”(Dear Reader)写给“亲爱的读者”的。“恭喜!”信的开头是:

加上你刚刚收到的四卷书,你现在拥有了你的20卷“查尔斯·狄更斯全集”中的一半以上。你当然有充分的理由为此感到特别高兴。但只要停下来想一想,当你把最后8卷放在你现在拥有的12卷旁边时,你的图书馆书架上会有多么壮观的一排漂亮的书!

这四卷书是“狄更斯写的最重要的作品之一”,信中继续写道,之后对每本书进行了简要的描述(尼古拉斯·尼克尔比“生动地描绘了家庭生活,其中爱情和浪漫交织着黑色的背信弃义”),并指出“接下来正在印刷的四卷本是”荒凉的房子“、”董贝和儿子“、”一个孩子的英格兰史“和”非商业旅行者“…。这一页的另一面描述了狄更斯的这些著名作品。“。例如,这里描述的是“董贝父子”,这是一部描写童年的小说,在这部小说中,父母的残酷永远标志着一个小男孩的一生:

这部伟大的小说可以简短地描述为董贝家族的兴衰。这是一个关于一个脆弱而敏感的男孩被他父亲残酷的自私压垮的悲剧故事。在“董贝父子”中记忆最久的是小paul…温柔地画的照片。在他的任何一部作品中,他对童年的深切同情都比不上这本伟大的书更完美地表达出来。孤独的、被误解的保罗·董贝和他的妹妹弗洛伦斯与大卫·科波菲尔、奥利弗·特威斯特和小内尔并肩作战,成为永远活在我们心中的孩子。

信的结尾写道:“这是一个你不仅会珍惜今天或明天,而且会永远珍视的图书馆。”“你将拥有区别于任何房间的音量,并不断地反映出你自己与众不同的品味。”

在另一封“亲爱的读者”的信中,也有对我们共同的朋友的描述,这些话大多是从狄更斯的第一章中抄袭过来的。这是我二十岁时第一次读到的小说,虽然故事发生在不同的时间和地点,但就像董贝和儿子一样,它生动地唤起了我自己家庭中经常流传的疯狂元素,就像他们在狄更斯小说中20岁的女主人公丽兹·赫克姆(Lizzie Hexam)的一生中所做的那样:

杰西·哈特姆似乎是一只凶恶的猛禽,蜷缩在一艘肮脏的划船的船尾,眼睛盯着泰晤士河宽阔的水域,赤裸着双臂,衬衣上铺着垫子,衣服上沾满了泥巴。暮色加深了伦敦拥挤的建筑物投下的阴影,但他的目光并没有转向。他的女儿,一个二十多岁的女孩,顺从他的点头划船,带着深深的恐惧看着他。他突然变得僵硬起来,猛禽已经看到了猎物。几分钟后,一具身体在船后上下摆动。哈特姆发现了另一具身体,另一个溺水者的口袋里有来复枪。正是这种可怕的生计反映在莉齐·赫克姆惊恐的眼神中。

在我整个童年时期,查尔斯·狄更斯的全部作品都存放在我们布鲁克林730平方英尺公寓起居室红木立面的玻璃封闭式侧板后面。前台宽约4.5英尺,高约7英尺,俯瞰着我们的小客厅,里面装满了我父母最珍贵的东西-犹太祭祀用品、酒杯、花瓶、上菜的盘子,在中央玻璃门面的橱柜里,有六套精致的金边迷你杯和碟子,几乎所有的阿姨都展示在他们的前台和瓷器壁橱里。

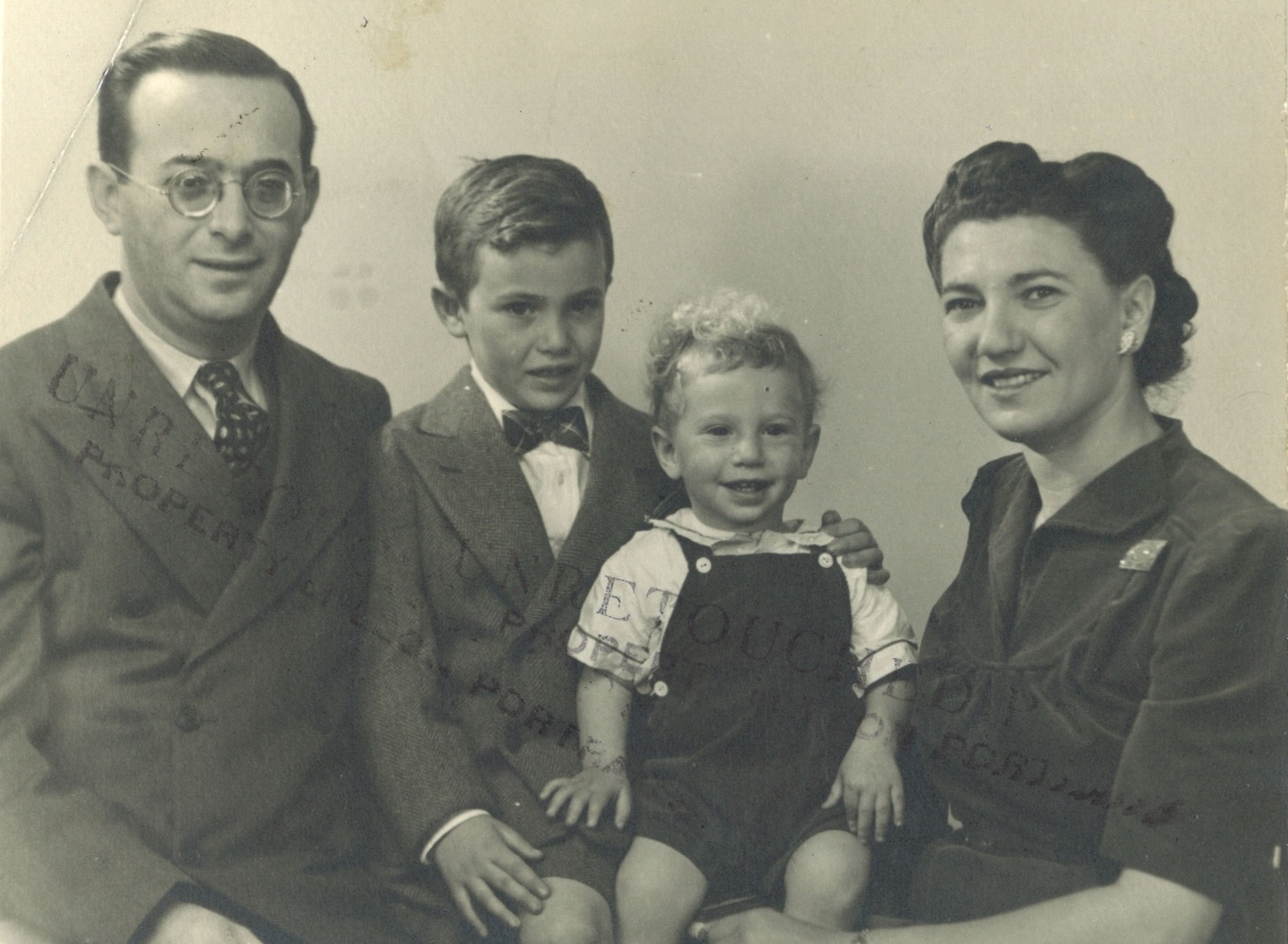

在我进入幼儿园之前,在我唯一的兄弟罗伯特出生之前-他和我相差五岁-有一天下午,我母亲让我在起居室里坐下,她说这将是一个“特殊的时刻”。她打开了前线的一个侧板,记下了“远大前程”,并教我如何以一种不会“打破”捆绑或“折断”脊椎的方式打开它。她让我大声朗读这本书的开头一段给她听,我照做了,惊讶地发现一本“伟大的”小说中的主人公有一个简单的名字,就像“皮普”(Pip)一样(并用一句话告诉读者:“所以,我叫自己皮普,后来人们叫我皮普”)。在那之后-只有我们两个人在一个比我和她经历过的大多数人都要平静的时刻,就像一个电影明星-我母亲崇拜成为关注的中心,无论她走到哪里,她都凭借她非凡的美丽和戏剧性的天赋控制着一个地方-她读了这本小说的几页,并把它演了出来。

这段记忆与一种更熟悉的记忆联系在一起:看着我的父亲,他一只眼睛完全失明,另一只眼睛在法律上失明,他坐在防线前,保护他的好眼睛不受站立灯的强光的照射,而在防线最上面抽屉里的一个下拉秘书那里,他支付账单,处理他的账户。秘书有用来存放钞票和信件的狭缝,有用来存放用品的小格子洞和抽屉,还有一张浅绿色的吸墨纸,它的四角用我父亲塞进纸币和钞票的皮革三角形固定在适当的位置。

尽管我父亲的视力很弱--他那歪斜的目光永远让我想起董贝和杰克·邦斯比(Jack Bunsby)之子的描述,后者“根据一些灯塔的原理,在红木脸上有一只静止的眼睛,还有一只旋转的眼睛”--但我父亲从事的是印刷业;更确切地说,他是当时所说的印刷“打工者”。从我八九岁开始,一直持续到高中,我经常在学校放假时和父亲一起去上班,他的“办公室”是他在格林威治村沙利文街一家印刷公司的办公室里租的一张桌子。我会花几天时间和他一起去客户和印刷店,或者-我最大的乐趣-独自在地铁里旅行,从印刷店领取订单,比如我带给他的或为他递送的个人文具、邀请函和通告。

在家里,他很少在其他时间表现出耐心,有时他会解释他在做什么,为什么他会解释,我会感到惊讶的是,一个几近失明的人可以在如此狭窄的空间-前台的桌子不到6英寸深-不仅读懂目录中的微小印刷体,而且用优雅的字体,用粗体、清晰的线条和符号(用于发票、收据、订单)-他(或我)会带到印刷店的“副本”,他(或我)会带到印刷店,他(或我)手写的就是“复印件”。“复印件”是他(或我)手写的,他(或我)会把它带到印刷店,手写的“复印件”就是他(或我)带到印刷店的。

除了那次我和母亲从“远大前程”的开篇相互朗读,我不记得曾经见过我的父亲或母亲真正读过狄更斯的书,然而,在记忆中,我们的家庭生活-一个由艰难的经济环境决定的20世纪中期的布鲁克林世界,居住着古怪的、超凡脱俗的人物,植根于关于遗产和金钱的家族争斗,沉浸在激烈而戏剧性的场景中-似乎是明显的狄更斯式的。

当我父亲在办公桌前工作时,大多数晚上,我母亲都会找个场合大喊大叫-尖叫,抽泣,偶尔把头撞到墙上-关于她是如何

她会说,我们父亲的印刷业“病了”,她会恳求他关闭它,申请破产,找一份真正的工作--这样,作为护士学校班级第一名的注册护士,她就可以不再在医院上夜班和16小时两班制,同时还可以做兼职秘书工作,指导慈善机构的筹款活动,照顾我和罗伯特,并且仍然做那些不需要全职工作的妇女所做的所有家务。

我父亲会回答说,他此生唯一的希望是--“最重要的是,安妮!”他会哭的。“最重要的是!”-就是能够做得足够好,这样她就可以停止工作,我们家就可以搬到更大的公寓去。他会宣布他对她永恒的爱,宣称他是世界上最幸运的男人,也是最聪明的男人之一--他会说,他是怎么知道这一点的--因为他有很好的判断力,要娶“世界上最美好、最美丽的女人!”

对于他不断表达的爱意,她会不屑一顾地回答说,“我知道你爱我,”我后来认为,这很像大卫·科波菲尔(David Copperfield)饰演的艾玛·米考伯(Emma Micawber)反复说的那样,她的丈夫因没有偿还债权人而入狱,“我永远不会抛弃米考伯。”

事实上,我们的母亲经常威胁要离开我们的父亲。当他们以为我们睡着了的时候,罗伯特和我会听到他们在厨房里争论离婚的事,按照通常的剧本,我的母亲说她会“带走”罗伯特,而我的父亲可以“拥有”我。就像他们这一代人中许多婚姻陷入困境的夫妇一样,我们的父母留在了一起--用当时的成语来说,就是“坚持到底”--尽管每隔几个月,我们的母亲就会把我们留给父亲,去一个叫做“牛奶农场”的神秘地方度周末(罗伯特和我都在想,他们有没有挤牛奶?)。喝牛奶吗?用牛奶洗澡吗?)。而且,每隔几年一次,通常当她在家护理的家庭给她现金奖金时,她会乘坐火车进行越野旅行,去洛杉矶,在那里她会和表亲们住几个星期。有时,父亲也会把我们留在母亲身边,早上提着一个小行李箱去上班,和他兄弟姐妹的家人住上几天几夜。

我们的父亲1904年出生在纽约市下东区,是九个孩子中的一个(六个哥哥姐姐出生在波兰),我们的母亲1911年出生在布鲁克林的威廉斯堡地区,是八个孩子中的一个(在全家移民到美国之前,也有两个男孩死在波兰)。结果,罗伯特和我有了37个堂兄弟姐妹,他们都住在布鲁克林,除了姑姑和叔叔的儿子和女儿,他们搬到了我认为是异国他乡的布朗克斯区,大部分人都在步行的距离内。

在两个儿子在出生后的头两年内死亡,然后生下三个女儿(我母亲的三个姐姐)后,我的祖母从来没有原谅过我母亲的出生。她经常对她说:“我需要你,就像我需要在脑袋上打个洞一样。”她还经常打她。当我向我的一位年长的堂兄提起这件事时,她告诉我,当她还是个小女孩的时候,她看到她的母亲也被我们的祖母打了,因为我们的曾祖母一直在喊,“再用力一点!”用力点!使劲点!“。

我的外祖父母打架非常激烈--我母亲曾经看着我的祖母把我的祖父从他们房子的二楼平台上抬起来,然后把他扔下楼梯--整个童年她都生活在一种恐惧之中,担心回到家会发现警察在那里驱散她父母的争吵。

她的父母在我出生前就分开了,再也没有住在一起。我的祖父曾想娶我祖母的妹妹,但她的父亲告诉我,如果他娶一个姐姐,他将得到一笔丰厚的嫁妆。我的祖父娶了姐姐,在一个模仿狄更斯许多小说的故事中--“埃德温·德鲁德之谜”(The Mystery Of Edwin Drood)、“老好奇店”(The Old Curcurity Shop)和“马丁·丘兹勒威特”(Martin Chuzzlewit)--年轻的男女很少有机会嫁给他们爱的人(至少一开始是这样)--我的祖父从未拿到承诺的嫁妆,对这种背叛永远耿耿于怀。在我的祖父母分居后,他住在下东区的比亚里斯托克犹太男子之家(Bialystoker Home for犹太Men),在那里他做面包师,帮助支付费用,与其他犹太男子共用一个宿舍般的房间,里面除了一张狭窄的铁框床和一个小梳妆台外,什么都没有。

我祖母住在威廉斯堡的一栋三层楼里,我母亲就是在那里长大的。虽然我的祖父母拥有这座房子,但我的祖母是它的看门人和管理员,她擦洗走廊地板和楼梯,给炉子装煤,拖走灰烬。我的母亲经常讲述她的尴尬经历,她从学校带朋友回家,发现她的母亲在房前手脚并肩跪着,正在用水泥修理人行道。

1913年,在我母亲两岁的时候,我祖母生下了一个男孩,我的叔叔伊兹,他成了我祖母的最爱;伊兹出生七年后,她生下了第五个女儿伊芙琳,作为家里娇生惯养的“婴儿”,她没有受到祖母对我母亲的身体虐待。伊夫林成为了一名护士,是四个孩子的母亲,两个男孩和两个女孩;伊夫林的丈夫对两个女儿都进行了性侵,伊夫林的一个儿子,我的堂兄马丁,在19岁时从皇后区一家医院的屋顶上跳下自杀。我的叔叔伊兹于1954年去世,享年41岁。

我的祖父母承诺将他们在威廉斯堡拥有的房子遗赠出去,成功地让他们的六个孩子在一场永无止境的战争中选择了立场,就像约翰·贾迪斯(John Jarndyce)称之为“家族诅咒”的“荒凉山庄”中持续不断的战斗一样。因此,多年来,我母亲的大姐和她的哥哥伊兹都没有和我母亲说话。在我祖母生命的最后八年里,我的祖母和我的母亲也没有交谈过。1955年1月,在伊兹去世不到一年后,我的祖母被发现昏迷在她所在大楼的地下室楼梯底部。几天后她去世了,她是如何摔倒的仍然是个谜。在伊兹去世后,我母亲和她的姐妹们能够搁置争吵,平分出售房子的收益,并将平等的份额分配给伊兹的遗孀。

当人们问她为什么选择和我父亲在一起时,我母亲总是说同样的话:“我知道他永远不会伤害我。”然而,我们的父亲,像他大多数时候一样,举止温和而孤僻,确实有脾气,在此期间他会砸碎盘子,向罗伯特吐口水,还会打我一巴掌。如果我做了什么,或者更多的是,没有做什么,让我们的母亲不高兴--这是我的工作,在工作日的下午,我的工作是照顾罗伯特,跑腿,打扫公寓,准备晚餐-我的父亲会像一个任性的孩子一样,踮着脚,尖叫,冲我发火。

罗伯特和我当时都不知道住在我们楼上公寓的朋友米尔顿在我父亲去世后告诉我的话:他和他的父母好几次听到我们的父亲尖叫着他要自杀--“结束了!一切都结束了!“。他会哭的。“我再也受不了了!我再也受不了了!“--听到这样的叫声,弥尔顿的父亲会冲下楼,砰的一声敲门,直到我父亲把门打开让他进来。

1958年秋天,在我大学四年级开始的时候,我的父亲,当时54岁,申请破产。当他从法庭回到家时,他哭了,谈到他为多年来一直秘密借钱给他的朋友和亲戚没有还钱而感到羞愧。我知道这些贷款是因为我的工作就是每天在我们的母亲下班回家之前赶到邮箱,取出写给我父亲的信,并在我们的母亲不在的时候偷偷地把它们交给他。一天下午,我母亲邀请我去她的卧室,告诉我她的秘密储蓄账户(一位朋友持有存折),她正在把我们在父亲破产或无法工作时需要的钱存起来。结果,在我父亲破产后,他在华尔街地区的一家文具店当店员,周薪75美元。

在我看来,母亲可能会得重病,无法工作,这对我来说似乎是不可能的,因为无论她不断威胁说“不久的某一天”她会崩溃,让我们独自养活,她似乎坚不可摧。事实上,除了她有偏头痛的时候-她会躺在床上,房间里很暗,眼睛上裹着冷敷;或者拿灌肠,橄榄色的橡胶灌洗袋和永远挂在浴缸上方淋浴窗帘杆上的管子-我都不记得见过她生病。

当我九岁的时候,我用我微薄的积蓄给她买了一张芳香的情人节贺卡。她把它扔到我脸上。“任何人都可以买卡,”她说。“如果你真的爱我,你会给我做一张卡片的。”虽然让她从我身边收回她的爱,或者看着她羞辱我们的父亲是一件痛苦的事情,但我仍然对她的力量感到敬畏:她不知疲倦的工作能力,她无尽的精力和耐力,她对任何她想要的东西的无耻和顽强的追求,也许最不同寻常的是,考虑到她的报复心理,她所获得的纯粹的快乐。

.