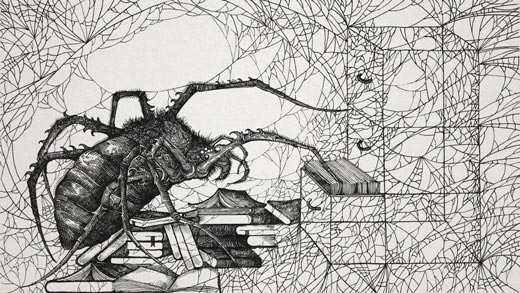

蜘蛛网可能是扩展认知的典范

数百万年前,一些蜘蛛抛弃了“蜘蛛网”这个词让人联想到的那种圆网,开始专注于一种新的策略。在此之前,它们会等待猎物被困在网中,然后走出去找回。然后他们开始建造水平网作为钓鱼平台。现在,它们的现代后代,蜘蛛网蜘蛛,在下面悬挂着粘性的线,等待昆虫经过并被缠住,然后把它们不幸的受害者卷进来。

2008年,研究人员希尔顿·贾普亚斯·苏促使从巴西各地收集的12种球状蜘蛛再次经历这种转变。他一直等到蜘蛛织出一张普通的网。然后他剪断了它的线,使丝绸垂到蟋蟀在下面游荡的地方。当一只蟋蟀被钩住时,并不是所有的球状蜘蛛都能像蛛网蜘蛛那样把它完全拉起来。但有些人可以,至少所有人都开始用两条前腿卷起它。

它们重述古代蜘蛛创新的能力让巴西巴伊亚联邦大学的生物学家贾皮亚斯·苏(Japyassú)产生了思考。当蜘蛛面临着一个它以前可能从未见过的问题要解决时,它是如何想出该怎么办的呢?“这些信息在哪里?”他说。“”它在哪里?是在她的脑海里,还是这些信息是在与改变后的网络互动过程中出现的?“。

今年2月,雅普亚苏和圣安德鲁斯大学的进化生物学家凯文·拉兰德(Kevin Laland)对这个问题提出了一个大胆的答案。他们在发表在“动物认知”杂志上的一篇评论论文中认为,蜘蛛网至少是其感官器官的一个可调节部分,至多是蜘蛛认知系统的延伸。

这将使网络成为扩展认知的典范,这是哲学家安迪·克拉克(Andy Clark)和大卫·查尔默斯(David Chalmers)在1998年首次提出的将其应用于人类思维的想法。在扩展认知的描述中,像检查购物清单或重新排列托盘中的拼字游戏这样的过程与记忆提取或解决问题的任务非常接近,这些任务完全发生在大脑内,支持者辩称,这些任务实际上是单一的、更大的、“扩展的”大脑的一部分。

在头脑中的哲学家中,这一观点已经被大量引用,包括支持者和批评者。JAPYASSú的论文旨在将扩展认知作为一种可测试的概念输出到动物行为领域,其设计本身就已经在科学家中激起了抗体。德国康斯坦茨马克斯·普朗克研究所(Max Planck Institute)的集体行为科学家亚历克斯·乔丹(Alex Jordan)表示:“我得到的印象是,在动物认知的热门话题和争议话题中,它都非常小心地勾选了所有的方框。”尽管如此,他还是支持这一想法。

虽然许多人不同意这篇论文的解释,但这项研究不应该被混淆为一种哲学。贾普亚苏和拉兰德提出了在具体实验中检验他们的想法的方法,这些实验涉及操纵蜘蛛的网络测试,这是其他研究人员感到兴奋的。乔丹说:“我们可以打破这台机器;我们可以折断绳索;我们可以减少动物感知周围系统的方式。”“这就产生了一些非常直接和可检验的假设。”

蜘蛛的一些“想法”发生在它的网中,这一说法符合动物认知讨论中一种虽小但不断增长的趋势。许多动物以某些复杂的方式与世界互动,这些方式并不依赖它们的大脑。在某些情况下,它们甚至不使用神经元。在澳大利亚麦格理大学研究动物行为和信息处理的肯·程(Ken Cheng)说:“我们有一种浪漫的观念,认为大脑大是好的,但大多数动物不是这样工作的。”

与贾普亚斯在蜘蛛身上看到的延伸认知一样,研究人员一直在从动物王国的其他地方收集样本,这些例子似乎显示了一个相关的概念,称为具身认知:认知任务从大脑延伸到身体。

也许最好的例子是另一种八足无脊椎动物。章鱼是出了名的聪明,但它们的中央大脑只是神经系统的一小部分。章鱼的大约5亿个神经元中有三分之二在它的手臂上。这使得耶路撒冷希伯来大学的Binyamin Hochner考虑章鱼是否使用具体化认知将怀中的一块食物直接送到嘴里。

对于章鱼来说,数以千计的吸盘镶嵌在对称的手臂上,每个手臂都可以在任何点弯曲,建立如何移动的中央心理表征似乎是一场计算噩梦。但实验表明章鱼不会这样做。“大脑不需要知道如何移动这只松软的手臂,”程说。相反,手臂知道如何移动手臂。

电信号的读数显示,当吸盘发现一块食物时,它会向手臂内部发出一波肌肉激活。同时,手臂底部向外发出另一波紧握的肌肉,沿着手臂向下。在两个信号相遇的地方,手臂形成一个肘部-一个关节正好位于到达嘴巴的正确位置。

还有另一种相关的策略,这一策略可能更常见,争议也更少,那就是许多动物的感官系统都与世界上与它们生活相关的部分相协调。例如,蜜蜂使用紫外线视觉来寻找也进化出紫外线标记的花朵。这就避免了需要接收大量数据并在以后对其进行解析。巴拿马史密森热带研究所的行为学家威廉·威斯洛(William Wcislo)说:“如果你没有这些受体,世界上的那个部分就根本不存在。”

还有一些动物似乎把它们的部分心智器官完全转移到神经系统之外的结构上。例如,雌性蟋蟀会将自己定位于最响亮的雄性蟋蟀的叫声。它们用两条前腿的两条膝盖上的耳朵来接收声音。这些耳朵通过气管导管相互连接。声波进入两只耳朵,然后穿过管子,然后在每只耳朵中相互干扰。该系统被设置为使最靠近声源的耳朵振动最强烈。

在蟋蟀身上,信息处理-寻找和识别声音最大的方向的工作-似乎发生在耳朵和气管的物理结构中,而不是大脑内部。一旦这些结构完成对信息的处理,信息就会传递给神经系统,神经系统告诉腿把板球转到正确的方向。

扩展认知可能在一定程度上是对超大挑战的进化反应。根据瑞士博物学家阿尔布雷希特·冯·哈勒(Albrecht Von Haller)在1762年首次观察到的一条规则,较小的生物几乎总是将更大比例的体重用于大脑,这比其他类型的组织需要更多的卡路里来提供燃料。

哈勒的规则适用于整个动物界。它适用于哺乳动物,从鲸鱼、大象到老鼠,对火蜥蜴,以及许多种类的蚂蚁、蜜蜂和线虫都有效。在后一种情况下,随着大脑需要从寄宿它们的微小生物那里获得越来越多的资源,像威斯洛和他的同事威廉·埃伯哈德(William Eberhard)这样的科学家认为,应该出现新的进化技巧。

2007年,埃伯哈德比较了相同物种的幼年和成年蜘蛛构建的蜘蛛网的数据。在某些情况下,新生儿大约比成年人小一千倍,他们应该受到哈勒规则的更大压力。因此,他们可能会在执行复杂任务时出现失误。也许蜘蛛幼虫会犯更多的错误,在以正确的角度连接线条,以建立一个几何精确的网,以及其他措施。但埃伯哈德说,它们的网似乎“和它们体型较大的亲戚的网一样精确”。“其中一个问题是:他们如何逃脱惩罚?”

贾普亚苏的工作提供了一种可能的解决方案。就像章鱼似乎将信息处理任务外包给它们的触手,或者蟋蟀外包给它们的气管一样,也许蜘蛛将信息处理外包给它们身体之外的物体-它们的网。

为了检验这种情况是否真的发生,贾普亚苏使用了认知科学家大卫·卡普兰(David Kaplan)提出的一个框架。如果蜘蛛和蜘蛛网作为一个更大的认知系统协同工作,那么两者应该能够相互影响。蜘蛛认知状态的变化会改变网,网的变化同样会波及到蜘蛛的认知状态。

想象一只蜘蛛在它的网的中心,等待着。许多网络建造者近乎失明,他们几乎完全通过振动与世界互动。蜘蛛坐在网的中心,可以拉着径向的线,这些线通向不同的外部部分,从而调整它们对捕食那些特定区域的猎物的敏感度。

就像罐头电话一样,一根更紧的绳子更容易传递振动。那么,紧绷的区域可能会显示蜘蛛注意的地方。2010年的一项研究发现,当昆虫落在八瘤圆蛛网的紧张区域时,蜘蛛更有可能注意到并捕获它们。在同一项研究中,当实验者人为地拧紧线时,似乎让蜘蛛处于高度戒备状态-它们更快地冲向猎物。

同样的影响也在相反的方向上起作用。让球形蜘蛛Octonoba sybotids挨饿,改变它的内部状态,它就会收紧它的径向线条,这样它就可以调整到即使是小猎物击中网络的情况。“她紧绷着网络的线条,这样她就能过滤掉进入她大脑的信息,”贾普亚苏说。“这几乎等同于她在自己的大脑里过滤东西。”

网络和蜘蛛之间这种相互作用的另一个例子来自于网络构建过程本身。根据埃伯哈德等科学家数十年的研究,蜘蛛网比看起来更容易建造。这看似一个巴洛克式的过程,涉及数千个步骤,实际上只需要蜘蛛在每个交界处遵循的经验法则的简短清单。但这些规则可以从内部或外部进行黑客攻击。

雅普亚斯说,当实验者开始在建造过程中切割一张网的碎片时,蜘蛛会做出不同的选择-就好像已经建造好的丝绸部分是提醒,它需要找回大量的外部存储器,这样它才能保持东西的均匀分布。类似地,一张网一旦建成,它会改变蜘蛛下一次构建的网的类型。如果网络的某一部分捕捉到更多的猎物,蜘蛛将来可能会扩大这一部分。

而从相反的方向来看,蜘蛛神经系统的状态会对其蛛网产生众所周知的影响。追溯到20世纪40年代,研究人员将蜘蛛暴露在咖啡因、安非他明、LSD和其他药物中,一路上吸引了大量媒体的关注。不出所料,这些蜘蛛会编织杂乱无章的网。

即使是对扩展认知的想法持怀疑态度的人也同意,这种在网络和蜘蛛之间的来回交流是进行更多研究和辩论的成熟基础,可以就如何解释蜘蛛正在做什么来解决问题展开更多的研究和辩论。牛津大学的蜘蛛学家弗里茨·沃尔拉斯(Fritz Vollrath)说:“它向哲学家们介绍了一种生物学装置。”“为此,我认为它非常有价值。我们现在可以开始讨论了。“。

但许多生物学家怀疑,这种相互作用是否会增加一个更大的认知系统。对于批评者来说,关键问题是语义上的-但也是至关重要的-区别。贾普亚苏尔的论文将认知定义为获取、操作和存储信息。这是一组网络可以很容易满足的标准。但对许多人来说,这似乎是一个很低的门槛。“我认为我们正在从根本上失去信息和知识之间的区别,”威斯洛说。反对者认为,认知不仅包括传递信息,还包括将其解释为对世界的某种抽象的、有意义的表示,而网络-或者一盘拼字游戏-本身并不能完全管理这些抽象的、有意义的世界。

此外,新西兰坎特伯雷大学的蜘蛛行为学家菲奥娜·克罗斯(Fiona Cross)和罗伯特·杰克逊(Robert Jackson)表示,贾普亚苏尔对认知的定义甚至可能低估了蜘蛛的思维水平。克罗斯和杰克逊研究跳跃蜘蛛,这种蜘蛛没有自己的网,但有时会震动现有的网,引诱另一只蜘蛛出来攻击。他们的研究表明,在规划路线和捕猎特定猎物时,跳蛛似乎确实会抓住心理表征。根据4月份发表的一篇论文,当蜘蛛面对与它们最初看到的数量相冲突的大量猎物时,它们甚至似乎区分出了“一”、“两”和“许多”。

克罗斯和杰克逊在一封电子邮件中写道:“神经系统这么小的动物怎么能做到这一切,这应该会让我们晚上睡不着觉。”“贾普亚苏和拉兰德似乎没有对表象这种非凡的用法感到惊讶,而是在寻找一种从等式中去掉表象的解释--换句话说,他们似乎实际上是在去除认知。”

即使撇开认知究竟是什么的问题不谈,证明简单版本的论点蜘蛛将问题解决外包给它们的网,作为绕过哈勒规则的最终结果,本身就是一个经验性的挑战。埃伯哈德说,你需要证明网络的分析能力可以节省蜘蛛原本花在更大大脑神经组织上的卡路里。这将需要量化构建和使用网络所需的能量,并将其与对脑组织执行相同操作的成本进行比较。埃伯哈德说,这样的研究“将是收集一种有趣的数据”。

这种工程化的信息处理是否发生在自然界的其他地方也同样不清楚。拉兰德是生态位构建概念的高调倡导者,生态位构建是一个来自进化论的术语,包括洞穴、海狸水坝以及鸟巢和白蚁巢。

支持者认为,当动物建造这些人工结构时,自然选择开始改变结构,使动物处于一个互惠的循环中。例如:海狸筑坝改变了环境。环境的变化反过来又会影响哪些动物存活下来。然后幸存的动物进一步改变了环境。雅普亚苏认为,在这个标准下,这种来回的行动使得所有的利基建造者至少有可能将他们的一些问题解决外包给他们建造的结构,从而可能成为扩展认知的实践者。

或者,更传统的理论家将这些结构和蜘蛛网贴上类似的标签,称为扩展表型,这是理查德·道金斯(Richard Dawkins)提出的一个术语。延伸表型是来自动物基因的信息,它们在世界上表达。例如,鸟巢是以某种方式编码在鸟类基因组中的物体。与生态位建设一样,自然选择也会影响结构-毕竟,不同种类的鸟类进化成了不同种类的巢穴。但从扩展表型的角度来看,这种选择最终只是向内作用,调整动物基因组中的控制信息。

这是一个微妙的区别。但赞同道金斯的扩展表型理论的专家,如牛津大学的沃尔拉斯,认为蜘蛛网更像是蜘蛛使用的工具。“可以说,网络实际上是一台计算机,”他说。“它处理信息并将其简化。”在这一观点中,蜘蛛网随着时间的推移而进化,就像蜘蛛身体和感官系统的延伸--而不是它的大脑。他说,沃尔拉斯的实验室很快就会开始一个项目,测试蜘蛛网是如何从扩展表型的角度帮助蜘蛛解决问题的。

当贾普亚苏、程和其他人继续寻找认知向外延伸到世界的时候,批评人士说,唯一真正有说服力的案例是那些背负着最形而上学包袱的人:我们。克罗斯和杰克逊写道:“可以想象,认知是具有集成的非生物成分的系统的一种属性。”“这似乎就是智人的发展方向。”