我被一名警卫监禁和袭击。我的“罪行”?在美国做一名记者

我被一名警卫逮捕、监禁和袭击。我的“罪行”?在特朗普的美国做一名记者。

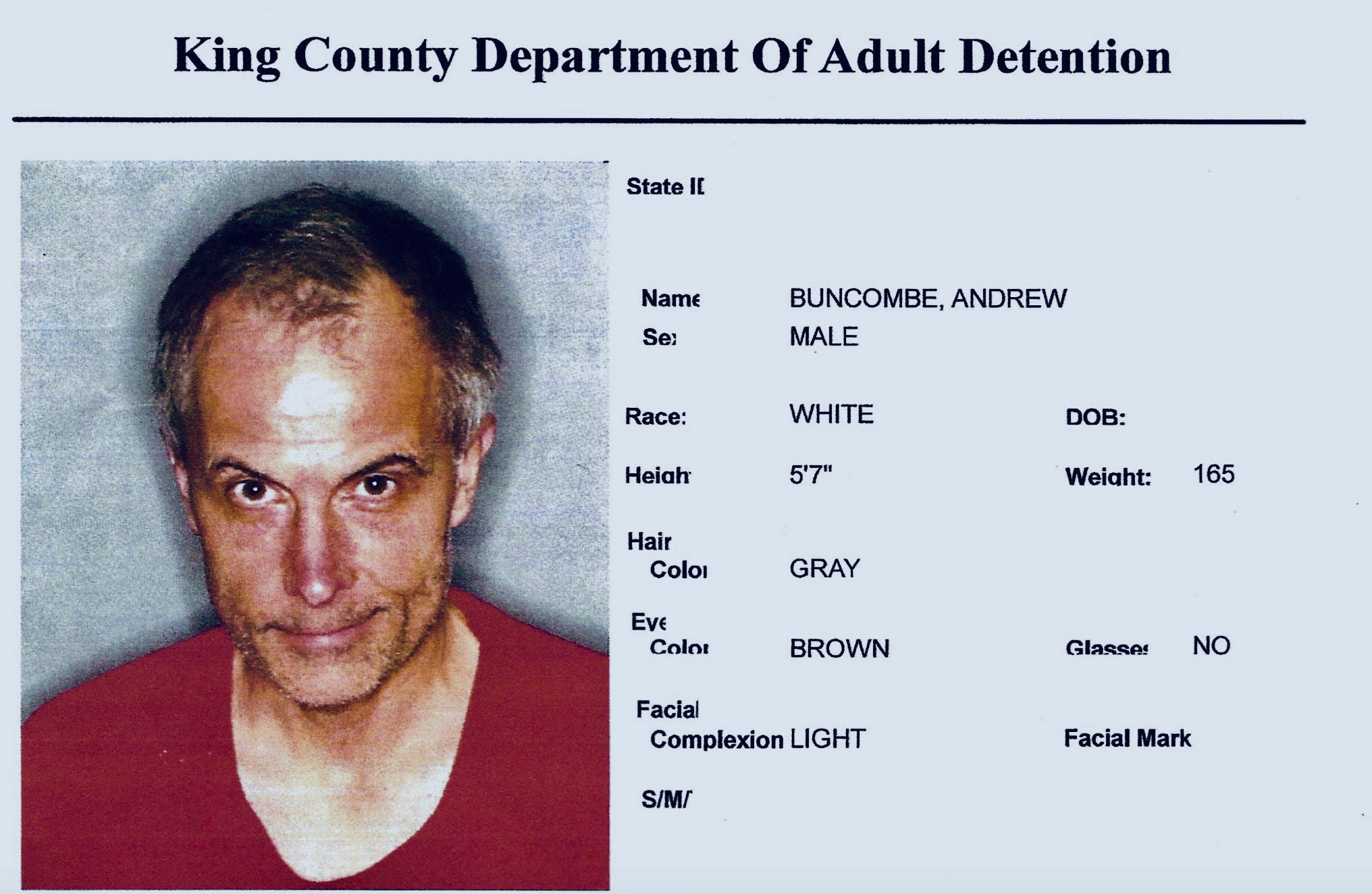

在他30年的职业生涯中,“独立报”首席美国记者安德鲁·邦科姆(Andrew Buncombe)从世界各地发稿。上周,在报道西雅图抗议活动时,他第一次被捕。他接下来看到的把聚光灯投向了一个支离破碎的刑事司法系统。

“独立报”在世界各地聘请记者,为您带来真正独立的新闻报道。为了支持我们,请考虑一笔额外的捐款。

西雅图支持“黑人生命也是命”的抗议活动是在乔治·弗洛伊德被杀几天后发起的。对于参与者和他们的支持者来说,国会山占领抗议(CHOP)是一个活生生的实验,展示了一个社区在没有警察的情况下如何生存。对他们的批评者来说,大多数直言不讳的唐纳德·特朗普(Donald Trump)谴责他们是无政府主义者和恐怖分子,抗议者和他们被割让的六个街区证明自由派疯了。这是古怪的,也是有争议的。

一个月来,随着示威者在世界各地的城市游行,要求种族正义和取消警察部门的资金,西雅图的抗议者过着令人不安的半衰期,部分受到了急于避免更多暴力事件的市长的容忍,也受到了那些认为警察放弃该地区是错误的人的鄙视。

然后,在7月1日,该市决定实验结束。现在是驱散抗议者的时候了。

西雅图有多需要夺回那些街道?足以逮捕一名报道这次行动的记者吗?

当局是否对抗议者关于警察越权和过度使用武力的言论充耳不闻,以至于准备给那名记者戴上镣铐,指控他“未能驱散”,然后袭击他?

他们是不是如此忽视全国各地的监狱如何成为冠状病毒的热点,以至于会把那个人关进肮脏、拥挤的牢房,在那里抗击这种疾病的努力微乎其微?

当警察清扫卡尔安德森公园及其周围街道时,手持长棍的警察在装甲车的支持下,正在夺回东区的建筑。他们逮捕了数十人。我就是其中之一。

“受够了,”西雅图警察局(SPD)局长卡门·贝斯特(Carmen Best)当天晚些时候说。“我们的工作是保护和服务社区,我们的工作是支持和平示威,但这里发生的事情…。是无法无天和…。太残忍了。“。

为了平息乔治·弗洛伊德遇害引发的抗议活动,市政府官员可能有充分的理由重新夺回上个月被市长珍妮·杜尔坎(Jenny Durkan)“割让”的地区。虽然该地区的白天非常平静,但夜间发生了一些刑事事件,包括六起枪击事件,其中两起致命,其中一起死亡的是一名16岁的少年。但警察们挥舞着棍棒和权杖,在强行将双手戴上手铐时把人们的脸压到街上的方式,至少看起来很严厉。

考虑到从华盛顿特区到明尼阿波利斯的警察今年春天用催泪瓦斯、防暴盾牌和橡皮子弹处理抗议者的方式,认为西雅图会有所不同可能是天真的。与其他城市的警察相比,社民党可能会变得轻松一些。

但这并不是那样的感觉。在我的编辑派我去报道警方行动并向抗议者发表讲话的公园里,我到达公园五分钟后,在公园北缘,一名站在略高的地方的警察逮捕了我,他站在黑色和黄色的胶带后面,上面写着“警戒线-请勿越界”。我是那盘带子的另一面。我没有越过它。我从来没有试图越过警戒线。

警官告诉我公园是禁区,我需要后退。我举起国务院颁发的记者证,告诉他我想拍一些正在发生的事情的照片。

警官再次让我撤退,并说如果我不撤退,他就逮捕我。我再次告诉他,我是媒体的一员,打算留下来做我的工作。然后他抓住我,带我走向他的几个同事,他们把我的手按在背后。

所有警察都有武器,其中一人配备了自动步枪,这一细节可能会让那些警察部队没有常规配备如此程度武器的国家的读者感到震惊,但在警察部门大规模军事化的美国,任何人都不会。

警察拿走了我的手机,告诉我我被捕了。我多次要求他们告诉我被指控的罪名,并宣读我的权利。他们告诉我,我有“保持沉默的权利”,但他们不能或不愿意告诉我指控。

然后,他们给我戴上手铐,给我的脚踝戴上镣铐,然后把我装上一辆面包车。警车出发前往西区,停下来收集被捕的抗议者。一名男子在旅途中高喊“黑人的生命也很重要”;一名女子抽泣着。

在分局,我再次告诉人们我是一名记者,并要求给我的律师、编辑和英国大使馆打电话。我让他们联系我当地的女议员。他们拍了我的照片,告诉我说我被控“疏散”,这是西雅图的一项市政法规,要求被告必须是四人或更多人小组的一员。我一直一个人站着。

一经定罪,最高刑罚为入狱三百六十四天及罚款五千元。记者在很大程度上不受法律约束。守则规定,此类命令不适用于新闻记者或代表公共媒体或其他新闻媒体观察或记录事件的其他人,除非他身体上阻碍该官员驱散团体的合法努力。

在拘留室里呆了一个小时,手铐还戴着,有人又把脚铐套在我的脚踝上,然后用一条紧紧绑在我肚子上的链子把我的脚踝和脚踝连接起来。我们是要去关塔那摩湾吗?一名同样被捕的妇女一直说她不会说英语,并要求纳瓦霍翻译。“我认为你的英语说得还不错,”一名警官嘲讽道。

在面包车里,这名女子坚持纵向躺在她所在的车厢里。我被挤进了一个狭小的幽闭恐惧区,坐在一张狭窄的长凳上,试图不让面包车在穿过城市封锁的市中心向监狱疾驰而去。这时,所谓的“肚链”变得太紧了,我不能完全呼气。不得不告诉警官们我不能正常呼吸,这让人感到淫秽和荒谬,这句话在黑人生命也是运动期间变得如此强大和共鸣,呼应了乔治·弗洛伊德(George Floyd)令人痛心的临终遗言。但情况就是这样。我无法正常呼吸。

布伦南中心的Lauren-Brooke Eisen说,虽然美国占世界人口的5%,但美国是25%的囚犯的家园,大约220万人。大约95%的人因非暴力犯罪而入狱。

有6000多个地方、州和联邦一级的监狱和监狱,以及移民拘留设施。有色人种的比例过高,占总人口的32%,但占囚犯的56%。(我的出现促成了监狱中的白人人口。)。

许多人说,这个系统已经崩溃了。其他人则认为,这一制度可能需要改革,但它恰恰做了它想要做的事情-即压制美国黑人和棕色皮肤的美国人,以及穷人。历史学家卡罗尔·安德森(Carol Anderson)是埃默里大学(Emory University)非裔美国人研究教授,也是《白色愤怒:我们种族分裂的不言而喻的真相》一书的作者。他等历史学家将奴隶制的终结直接追溯到吉姆·克罗(Jim Crow)时代和当前刑事司法系统的建立。

米歇尔·亚历山大在她的书“新吉姆·克罗:色盲时代的大规模监禁”中说,今天的制度,大部分是私有化的,公开地针对黑人男性,并摧毁了黑人社区。她写道:“在每一代人中,都使用了新的策略来实现相同的目标-开国元勋们共同的目标。”“否认非洲裔美国人的公民身份被认为是形成最初联盟的关键。几百年后的今天,美国仍然不是一个平等主义的民主国家。“。

社民党和金县(运营我发现自己所在的西雅图监狱)长期以来都是这一体系的一部分。就在2011年,司法部还指责社民党存在种族偏见和过度使用武力。2018年任命非洲裔美国人卡门·贝斯特(Carmen Best)担任首席执行官是改革承诺的一部分。

拥有自己的警察部队的金县也有类似的记录,对黑人和土著人民的逮捕和拘留不成比例。活动人士反复指出的一个问题是,大量黑人和棕色年轻人被关押起来。2016年的一份报告显示,被拘留的年轻人中有一半是黑人,而该县的黑人人口为13%。

西雅图监狱位于第五大道,距离埃利奥特湾水域不远。该地区被称为1850年白人定居者占领的第一个地方,尽管在许多世纪之前,它是土著杜瓦米什人的家园。

当我到达时,加工区已经挤满了当天早上被围捕的抗议者。我以为一旦监狱官员被告知我是一名记者,我就会被干脆放了。在西区分局,我看到几名联邦调查局官员似乎参与了这次行动。我对他们大喊大叫,说我是一名记者。第一修正案保障新闻自由,毕竟是联邦问题,是宪法权利。我听不到他们的全部回应,但他们似乎表明社民党正在处理问题。

一时间,情况似乎即将好转。枷锁和手铐被解开了,但只有这样,我才能被命令脱下所有的衣服,穿上血红色的监狱“制服”,裤子和夹克,以及橙色的人字拖。我对此表示抗议,也抗议我交出结婚戒指的要求。(一名官员说,它可能会被另一名囚犯从我这里偷走。)

最后,我被允许保留这枚戒指,但被迫穿上了那件红色的外套。它的影响令人震惊;我立刻感到格格不入,迷失了方向,失去了力量。它甚至开始让我感到内疚,好像我做错了什么。

当然,这就是对待抗议者的目的,就像他们被指控武装抢劫一样。警察和狱警表现出的侵略行为肯定是故意的,部分是惩罚,部分是威慑,即使是对被控犯有轻微罪行的个人也是如此,他们中还没有人受审或被判有罪。同样令人迷惑的是,没有时钟,就像在赌场一样,肯定也是为了让人们忘记时间。

在被允许使用电话之前,一名警官需要重新输入我的详细信息。我被叫出牢房,让我站在桌子前拼写我的名字。警官听不见我说话,所以我解释说可能是我的口音(我是英国人)。由于不清楚的原因,这名女子生气了。“回到牢房里去。你已经失去了机会。你这是在居高临下。“。

我又试着拼写我的名字,但他们一点也不听。不知从哪里冒出来的,一名男狱警从后面向我扑来,使劲拉我夹克的领子,用力把它拉到我的喉咙里,让我喘不过气来。然后他粗暴地把我关进了牢房。我记下了这名男子的名字,还有几名目睹了他所作所为的警官。

53岁的抗议者吉娜·希克斯(Gina Hicks)目睹了发生的事情。她后来告诉我:“我们并没有试图和你交谈。”“他只是把你拽下来,然后把你扔回牢房。”

每个细胞的玻璃上都贴着疾病控制中心(CDC)发布的关于如何最好地避免感染冠状病毒的信息。它谈到了社交距离,经常用肥皂洗手,以及戴口罩。

在监狱里度过的六七个小时里,洗手的唯一选择是使用位于马桶上方的饮水机,它本身位于一堵低矮的砖墙后面,没有隐私可言。厕所肮脏,房间臭气熏天,一名抗议者生病并在里面呕吐。我要了一些肥皂,并问其中一名警官牢房的容量是多少。

我是什么意思?嗯,你知道,你有避开冠状病毒的迹象,但这里有10个人,相距不到一英尺。容量是多少?

我与金县卫生局的一名护士进行了类似的交谈,该机构一直在坚持不懈地工作,以遏制冠状病毒在华盛顿州的传播。1月下旬,美国报告了首例新冠肺炎病例。护士们被要求对每个被捕的人进行基本体检。

她问我有没有自杀的感觉。她说,精神健康是这里的一个主要问题。我说我最担心的是脱水,因为我被告知唯一可用的饮用水来自那个水龙头,我拒绝从那个水龙头喝水,并感染了Covid。(她让我从医务室里更卫生的水槽里喝我需要的多少杯水。)。

害怕被感染并不是妄想症。在哈佛任教的社会人类学家埃里克·莱因哈特(Eric Reinhart)研究了不断逮捕和处理轻微指控的人是如何进一步传播疾病的。许多监狱,包括纽约的莱克斯岛和旧金山的圣昆廷,都是热点。

当了30年记者,这是我第三次被拘留。第一次是在古巴,第二次是在巴基斯坦,在本·拉登的官邸外。

像许多专家一样,他呼吁释放被控犯有轻微罪行的罪犯,作为短期解决办法。

在检查芝加哥库克县监狱的数据时,莱因哈特发现,芝加哥和伊利诺伊州六分之一的新冠肺炎案件与被监禁并从这一机构获释的人有关。库克县监狱今年春天早些时候开始对新来的人进行测试。他和同事丹尼尔·陈(Daniel Chen)计算出,每一个骑车经过监狱的人,在一个月内该人所在的社区报告的感染人数就会增加2.1人。大约60%的人使用黑人占多数的邮政编码。

他告诉我:“监狱骑自行车和新冠肺炎的社区传播之间的联系在有色人种社区中尤其强烈。”

然而,莱因哈特说,对监狱过度拥挤和不卫生性质的关注,分散了对刑事司法系统种族主义基础的更广泛真相的注意力。

“没有其他国家像美国那样认为有必要逮捕和监禁这么多人。很明显,这不会产生更有效的威慑。“他说。他估计,高逮捕率使Covid死亡人数增加了数万人,总数超过13万人。

他说,这是“一个特殊的历史机会,可以向那些可能一直不愿承认其刑事司法系统中的问题的美国人表明”。

几个小时后,我的困惑和愤怒被新闻工作者的好奇心所取代。在无意的情况下,西雅图的执法机器为我提供了一个难得的洞察力,让我了解了它的运作方式。这是一个短暂的、部分的窗口,可以看到一个似乎被剥夺了人性或公平的刑事司法系统:我认为发生在我身上的事情丝毫不能与这个国家每时每刻对没有我白皮肤、没有记者证特权的人实施的虐待行为相提并论。然而,如果我被允许留在加州安德森公园(Cal Anderson Park)报道警方的行动,我就不会看到或经历我所做的事情。

牢房里有一支小铅笔,我用它在小纸片上做了大量的笔记。牢房里有一位年轻的非洲裔美国人,名叫凯。他已经在抗议现场呆了30天,并于当天早上被捕。他说,当他们这样做的时候,警察们跪在他的背上。

他还说,他受到了一名女狱警的威胁,这名女狱警告诉他把手从裤子里拿出来,否则她就“打他的头”。

当她走进我们的牢房时,另一名抗议者问她是否真的威胁过凯。“是的,我说了,”她回答说。他们要了她的徽章号码。片刻之后,她带着一张便利贴再次出现,上面写着她的名字和徽章号码,还有一个笑脸。这感觉就像是大摇大摆的明目张胆的展示。给,拿着我的徽章号码。你对我无能为力。

像其他人一样,凯被指控犯了一项轻微的罪行,没有疏散。另一名男子,29岁的乔希(Josh)甚至没有参加抗议活动,但在出发去当地一家餐厅取食物时被拘留,并拐错了弯。

他被控“妨碍行人通行”。另一名男子丹尼尔在囚车里高呼“黑人的命也是命”,他在车里被逮捕,并被控“车辆阻碍”。

所有这些都是轻微的罪行,即所谓的轻罪,可以保释,特别是如果你没有犯罪历史的话。那天我听到的最严重的指控是对一个被称为小号手的人的指控,一个月前我在抗议活动中看到他弹着吉他。他被指控“恶意恶作剧”,这是一项更严重的指控,他被告知不能获得保释。警方声称他剪下了他们的“请勿穿越”录像带。

当了30年记者,这是我第三次被当局拘留。第一次是2006年在古巴,当时报道了菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)宣布他将袖手旁观的消息。第二次是2011年在巴基斯坦,在奥萨马·本·拉登(Osama Bin Laden)位于阿伯塔巴德的院落外拍照时,他被美国特种部队击毙六个月后。

我与西雅图警方的遭遇是我第一次被捕。我没有犯罪记录。结果,在签了一张纸说我会出庭后,我在下午6点被释放了。

当晚与我一起出院的三十多人中,有一名年轻的非洲裔男子,他说他在被控拒捕后在监狱里呆了整整一年。他说他一直无法保释。他远非孤身一人。活动人士说,成千上万的人并没有真正被判有罪,但他们坐在美国的监狱里,因为他们没有能力支付债券机构的费用。

西雅图的卡尔·安德森公园成立于100年前,但在2003年以现在的名字命名,以纪念华盛顿州第一位公开同性恋身份的议员,他于1995年死于艾滋病。在那以后的几年里,它已经成为抗议和庆祝的地方,还有简单地坐在阳光下享受野餐的地方。大多数年份,7月4日都会挤满了观看烟花的人。

周六,我的手腕仍然因为手铐而酸痛,在夹克被用力拉下来后,我的喉咙痛了,我戴上了口罩,骑着自行车绕着公园的周边骑行,用胶带把它封住。在每个入口处都有一小群警察。在东区大楼,工人们正在修复抗议活动中造成的破坏。几个黑人的生命也是标志出现在不同的商店橱窗里,但抗议者已经走了,当天有一小部分人在西区外游行。

前一天晚上,我观看了唐纳德·特朗普(Donald Trump)在拉什莫尔山(Mount Rushmore)发表的被广泛视为分裂的演讲,他在那里指责媒体宣扬“要求绝对效忠的新的极左翼法西斯主义”。

特朗普誓言要纪念那些刻在石头上的“英雄”,他用石头做背景。其中包括乔治·华盛顿总统和托马斯·杰斐逊总统,

.