思想小说的噱头

根据大多数人的说法,这部思想小说产生于19世纪最后几十年,反映了远在概念艺术到来之前很久就整合了外部发展的概念所带来的挑战。尽管小说的语言媒介似乎使其本质上适合这一努力,但呈现“想法”的使命似乎已经将一种以多才多艺著称的体裁推向了令人惊讶的有限的技巧技法。这些都与一系列普遍的期望背道而驰-非说教表现;事件和事件表现之间动态的、时间上复杂的关系;人物发展;逼真-只有在19世纪初小说与历史和浪漫分离之后才建立起来。与戏剧和抒情等这些甚至更古老的古老体裁相比,这部小说的年轻程度令人惊讶,这或许就是为什么偏离它仍然只是新鲜巩固的传统似乎特别引人注目的原因。

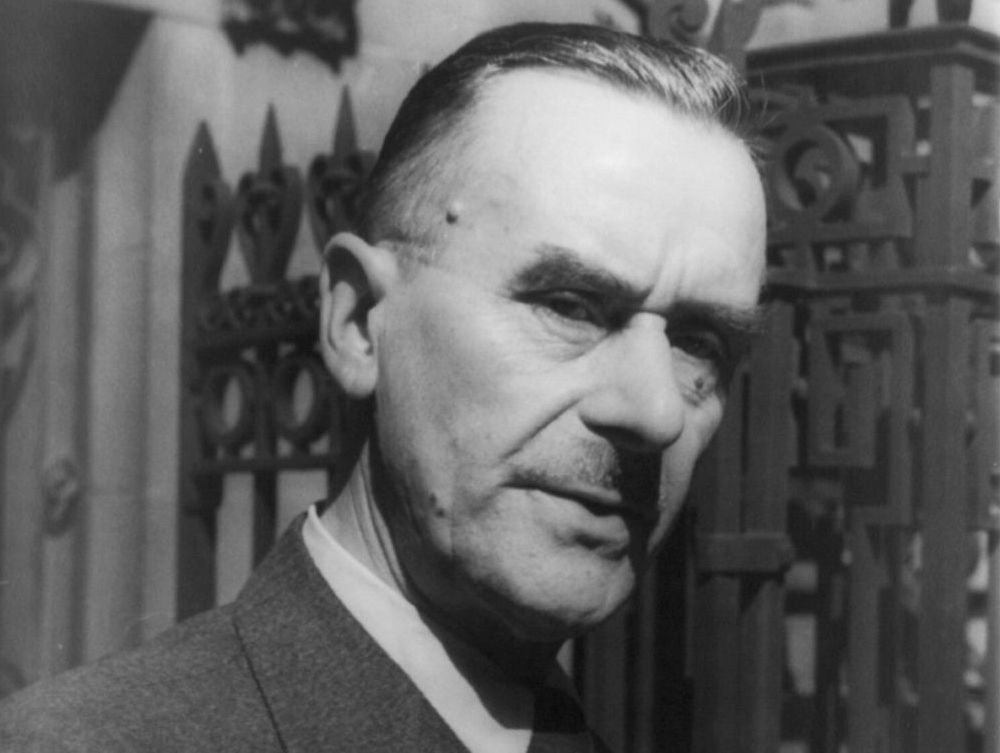

违反上述一般规范的技巧在现代和后现代文本中以惊人的规律性出现。它们是:以戏剧对话或独白形式的人物直接讲话(“神奇的山”、“点计数器”、“明日之夜”、“Iola Leroy”、“伊丽莎白·科斯特洛”、“巴贝尔-17”);倾向于说教、讽刺或元小说评论的公开叙述者(“没有品质的人”,Tristram Shandy,伊丽莎白·科斯特洛);以及平面寓言人物(“信仰与美好的事物”,“没有品质的人”,“白鲸”)。在较小程度上流行的还有实验性的格式(“白鲸”、“崔斯特拉姆·尚迪”、“糟糕的一年日记”);在一个以现实主义为主的框架内突然爆发的、无法解释的、叙述孤立的魔法(“魔山”、“伊丽莎白·科斯特洛”、“艺术”);甚至还有对“装置”或噱头的奇特主题化(“明日之夜”、“魔山,清晰:一部透明的小说”)。

无论是作为科幻小说、成长小说,还是最近被尼古拉斯·达姆斯称为“理论小说”的讽刺形式,思想小说都是“巧妙的”,带有这个术语所带来的所有模棱两可的意思。愿意提出依赖过于透明的文体手段的指控是一种臭名昭著的不稳定体裁的一贯特征,甚至可能是相互凝聚的特征。因此,学者们间接地承认了这部思想小说对发明的偏爱。例如,克莱尔·德·奥巴迪亚(Claire De Obaldia)对这部“借用现有材料的散文小说”的开创性研究,将其描述为一种“从根本上矛盾的产品”,使其作者面临着不同寻常的“文学融合要求”。尽管普鲁斯特、穆西尔和布洛克的思想小说都“巨大”,但它们却是自相矛盾的“碎片”,分享了德国浪漫主义对“独特的自觉智力和同样自觉的反智慧主义”的不同忠诚度。即使在像“没有品质的人”这样的权威性作品(虽然很明显没有完成)中,加入散文节选也会导致“理论和小说的相互干扰”,破坏了“叙事连续性和整体性”,破坏了“概念性”的系统精神,也破坏了模仿的想象力乐趣。

德·奥巴迪亚专注于努力综合小说和思想所需的劳动,几乎将这一噱头置于散文小说的核心。如果这一举动从未发生,我们可以理解其中的原因。喜欢耍花招的倾向就是:一种倾向。它徘徊在一个关键的程度上,远离噱头本身,而噱头本身已经呈现出它自己的复杂性。关于体裁的历史争论,如斯特凡诺·埃尔科利诺所主张的“小说散文”是对欧洲现代性危机的回应,或者是“艺术形式…”正如霍夫曼所说,“20世纪文学史上独一无二的东西是可以争辩的,这是理所当然的;对整个流派的审美判断不可避免地证明了这一点。但是,除了它的虚拟和美学特征带来的本体论困难之外,这部思想小说的噱头倾向似乎被避免了,主要是因为它是一种智力上的尴尬。我们认为,哲学小说应该是一项严肃的事业,不受噱头妥协形式的影响。但是,如果对这种噱头的敏感性-以及对经常出现的喜剧的敏感性-最终是巩固这种模棱两可的流派的唯一特征,那该怎么办呢?

在“Point Counter Point”中,奥尔德斯·赫胥黎(Aldous Huxley)将这一疑问放在了一个小说家的嘴里,评论了用作“喉舌”的角色的“令人厌烦”的装置。在题为“菲利普·夸尔斯笔记”(From Philip Quarles‘s Notebook)的几个章节中的一个章节中,“现代知识分子”夸尔斯向我们简要介绍了这一流派的“缺陷”:

思想小说。每个人物的性格必须尽可能地隐含在ide中。

在这部小说的哲学中,J. M.Bernstein将这部小说描述为“一个巨大的图案化过程,是对时间顺序模式的探索,这些模式将使我们的规范概念接触到世界”,从而“在我们的理解经验中扮演一个构成角色”。这就加入了两个观点:康德在“纯粹理性批判”中声称,像“自由”这样的纯概念只有在被赋予时间结构的情况下才能被体验到;卢卡奇在“小说理论”中反对“概念形式”与“生活”。由于卢卡奇认为小说中的“形式”是“抽象的和概念性的”,而它试图表现的“生活”是“世俗的和因果的”,“为了让概念形式依附于经验生活,它们必须是…的。通过一个可以与具有不同决定顺序的经验事件相匹配的时间序列进行路由。“。这个问题在故事与话语的关系中找到了解决之道,在这一关系中,小说在事件决定的两个顺序之间转换,即“事件的因果顺序”(继承或话语)和“叙事(形式化的)事件顺序”(总体或故事)。可以说,故事/话语关系是叙事的本质,这突显了卢卡奇对这部小说的描述,认为它是“形式赋予和模仿的辩证法,形式要求内在,而模仿转录的世界抵制形式。”

但是,思想小说给这种辩证法带来了麻烦。因为在像“魔山”这样的小说话语中,“观念”的呈现是否被视为独立于事件再现而存在的序列中的事件,这一体裁往往会短路或干脆消散故事与话语之间的紧张关系,而这种紧张关系使叙事变得取之不尽、用之不竭。对时间、苦难、正义等的讨论,是“魔山”中“生命”的一部分;“伊丽莎白·科斯特洛”中关于素食和动物意识的讨论也是如此。然而,尽管如此,很难认为这两部小说中呈现的思想都构成了情节。正如伯恩斯坦所写:

小说所表现的世界越具体化,事件与情节之间的距离就越大,也就是说,将呈现的事件编成情节(从而形成主题)就越困难;这种原始的叙事行为越困难,意义就越多地停留在形式层面上,因此叙事的权威性就越值得怀疑,或者说,至少真实性就越不可能成为权威的来源。

“形式与生活的脱节在小说中表现得越明显,小说图式就越脆弱、越做作或纯粹是文学的。”在这里,故事和话语之间的关系,或者读者在事件和事件的呈现之间穿梭的能力,开始感到微弱或奇怪地无关紧要。也许这就是为什么思想小说往往是连载的,而不是按时间顺序排列的,正如伊丽莎白·科斯特洛(Elizabeth Costello)中断断续续、可互换的“讲座”或“信仰与美好”(Faith And The Good Thing)中流浪汉的情节所反映的那样。也许这也是为什么在“魔幻山”这部“时间小说”中,曼把叙述者的说教演讲的大部分内容都花在了文学上对时间性的处理上,包括这种操纵所需要的巧妙手段。“时间小说”中的人物明显地“退出”了时间。在这里和其他地方,未模式化的想法反映了物化的社会事实。每部小说“模仿转录”的“生活”或经历都是由抽象主导的,抵制时间化,因此也就是叙事整合。

诺斯罗普·弗莱(Northrop Frye)直截了当地说:“对思想和理论陈述的兴趣与小说本身的天才是格格不入的,在小说中,技术问题是将所有理论都融入到个人关系中。”“没有想法就无法生活”或“没有耐心像(奥斯汀和詹姆斯)那样去消化它们”的小说家会本能地求助于…。一个人物的‘心理史’。“。也许是因为像“反自然”这样的小说人物系统减少了,常常孤独的“知识分子英雄作为作者辩护的代言人”的使用也使小说陷入了赫尔曼·布鲁奇(Hermann Broch)轻蔑地称之为“对话填充物”的境地。作为德·奥巴迪亚的粉饰:

散文小说这个术语让人质疑进步的概念;它表明(最初的)散文材料毕竟并没有“溶解”到小说的结构中,而是明显地脱颖而出,脱离了叙事的链条。这句话的意思是:(最初的)散文材料毕竟没有“溶解”到小说的结构中,而是明显地脱颖而出。当散文的反思是“有动机的”时,这种冒犯就不那么可怕了:在大多数小说中,散文都是以反思或离题的形式出现的,而这些形式被人物…取代了。然而,确切地说,这是布罗奇拒绝的程序。他对选择知识分子英雄作为作者辩护的代言人的蔑视是毫无保留的:他认为这是

然而,“化身”经常重复库切的自我删除叙述者所指出的问题。因为当人物像他们人格化的想法一样抽象时,这个解决方案就不能起到多大作用。也许这就是为什么曼的思想典范小说将因模棱两可的疾病而变得迟钝的身体放在故事的中心,突出了卢卡奇所说的“智力相貌”这一人物方面的黄化。因此,正如尤金·古德哈特(Eugene GoodHeart)所说,思想和疾病不仅仅是在“魔法山”中挑衅性地结合在一起。生理弱点这一主题指出了将人物化身作为解决叙事中“观念”问题的办法的弱点。这两部小说都没有塑造出任何人物,尤其是所有的主人公:库切的寓言替身科斯特洛和曼的“怪诞的无辜”汉斯·卡斯多普(Hans Castorp)。

事实上,不开发是魔山的官方理念之一。事实上,它自相矛盾的叙事化和随之而来的时间单调,在标题为“永恒的汤”和“大昏迷”的章节中条件反射地讨论,带来了“魔力山”的实验喜剧。正如古德哈特指出的那样,曼笔下人物的世界是一个“成就”的世界,在这个世界里,“传播…的思想”代表着一种没有真正未来的存在形式。“。因此出现了“塞坦布里尼进步主义的讽刺”,其形式是“一个没有前途的过时想法”。曼恩的现代进步思想小说简而言之就是一部关于“思想失败”的小说。这不仅仅是“(如果汉斯)和读者学到了什么,而是小说中占据如此大篇幅的想法是不值得信任的或更糟糕的。”叙述者的讽刺似乎最终指向了“思想本身”。

曼恩小说中超自然现象的后期破坏似乎也暗示了“思想本身”的一些错误之处。在“高度可疑”中,媒体召唤了汉斯的堂兄约阿希姆的鬼魂,这一令人费解的事件也是自相矛盾的,因为它奇怪地缺乏对叙事的影响,事件发生后,叙事只是在没有受到干扰的情况下继续进行。对超自然(但叙述上无关紧要的)魔法的无机强加似乎几乎是从技术发明的积累而来的,小说发现自己被迫使用这些技术发明来整合类似的外部强加的“想法”。

我可以说更多关于魔术作为一个神的机器。不过,就目前而言,我们需要考虑一个更基本的原因,来解释为什么“思想小说”仍然是批评家怀疑的对象。正如玛丽·麦卡锡(Mary McCarthy)所问:难道所有的小说不都是“关于思想的”吗?一本没有思想的小说能说得通吗?如果不是,为什么要假装拥有它们的一个子流派不知何故是特别的呢?在这个问题的制定过程中,莱昂内尔·特里林的散文显示,他在将“思想小说”视为例外和规范之间摇摆不定:有时作为20世纪末“大众意识形态”社会特有的新兴形式,有时作为小说的同义词,根植于19世纪初以来的阶级冲突。就像它经常依赖的噱头一样,“思想小说”是一个模棱两可的东西。这真的是一件事吗?

但现在似乎是时候拥抱而不是继续小心翼翼地绕着这一类型的“高度可疑”的性质转了一圈。与其寻找不那么尴尬的方式来稳定它,我们可以准确地根据它与噱头形式的密切关系来定义思想小说。将对某一流派的怀疑纳入其定义中有好处,包括使定义更加具体。因此:在一些小说中,有一种想法的意愿,驱使他们使用三种引人注目的技巧-这些技巧直接与该体裁的历时性、灵活性和其他经常被注意到的优点背道而驰,不由自主地突显出来。寓言、叙述者的直接引语和人物的直接引语:这些古老的说教手段破坏了小说的当代性主张。他们将小说与叙事拉开距离,并系统地将其形式推向散文、讲座或戏剧的形式。此外,作为一种讲故事努力适应共时概念的体裁-颠倒黑格尔的精神现象学,哲学在其中重新发现了它对历时性、叙事性和一种自由的间接风格的依赖-这部思想小说让人想起了噱头的一个基本特征:它看起来“工作太努力了”。

人物的直接言语涉及到叙事学家所说的场景的特权,即故事和话语时间重合的场景。这种戏剧性的节奏与小说独特的出类拔萃之处形成了鲜明的对比:摘要(多年来展开的虚构事件被轻快地描述在一个段落甚至一句话中)和延伸(一个不到一秒的故事事件在几页文本中重述)。如果不求助于SP,大区无法进行伸展

同样,在“思想的戏剧”中,马丁·普切纳指出,如果我们将戏剧的定义从为表演而写的对话扩大到更松散的“一系列形式”,即享有人物、直接言语、场景和动作的特权,而排除叙事和内部,“人们可以声称,戏剧不仅在戏剧中实现,在某些小说中也是如此。”如果这方面的一个示例是。

..