狄拉克、彭罗斯和沃尔夫拉姆

按照物理学界的标准,保罗·狄拉克名列前茅,因为他讨厌诗歌,只有最有男子气概的人才像狄拉克那样讨厌诗歌。

物理只有当它是男性的,当它宣称只有数学是美丽的时,它才是真正好的。保罗·狄拉克在所有这些方面都堪称典范。他太有男子气概了,女人把他吓坏了。

海森伯格带他出去和一些“好女孩”跳舞,狄拉克怀疑地问他,“但是你怎么知道哪些是好女孩呢?”

“我看不出一个人怎么能在物理学的前沿工作和写诗。他们是反对党。“。

“在科学中,人们试图以一种人人都能理解的方式告诉人们一些以前没有人知道的事情。但在诗歌中,情况正好相反。“。

保罗·狄拉克的语录。

花,土,星这句话让我觉得他试着写诗,但不是很擅长,最后一句话告诉我,他读了某人的诗,但没有读懂。不过,他的数学确实很好。

他是如此擅长这一点,以至于他并不真的相信为他赢得诺贝尔奖的方程式的解释。在这一点上,我碰巧同意他的观点。反物质是一种愚蠢、多余的解释。

当一个人试图还原物理学的本质时,他们选择的语言或概念基础应该不会对结果产生太大影响,然而尽管我们尽了最大努力,它总是会产生影响。当狄拉克沉思最基本的概念时,他用他最喜欢的语言:数学。

当然,未来的物理学不可能把h-bar,e和c这三个量都作为基本量。它们中只有两个可以是基本的,第三个必须是从这两个派生出来的。几乎可以肯定的是,c将是两个基本要素之一。光速c在四维图像中是如此重要,它在狭义相对论中扮演着如此重要的角色,将我们的空间和时间单位联系起来,因此它必须是基本的。然后我们要面对的事实是,在h-bar和e这两个量中,一个是基本的,另一个是推导出来的。如果h-bar是基本的,e就必须用h-bar的平方根来解释,而任何基本理论似乎都不太可能用平方根的形式给出e,因为基本方程中不会出现平方根。更有可能的是,e将是基本量,而h-bar将用c^2来解释,那么基本方程式中就没有平方根了。我认为,如果有人猜测,在物理图像中,在未来的某个阶段,e和c将是基本量,hbar将会被导出,那么我们就有了可靠的基础。

物理学家自然观的演变。

当然,数学是几何学和哲学的产物,其中宇宙中的基本事物是由在圆和线中发生的运动来定义的,而没有任何东西是由定义事物的圆的中心之间的位置之差来定义的。

从狄拉克所写的,我看到光速c定义了一条线上可能的最大运动速率,电荷e定义了物体以光速在圆周内运动所产生的圆周。这是可能的最小圆圈,也是可以集中在给定空间的能量或质量的最大值。

环流和振动定义了一个球形空间,其最小体积由普朗克常数给出,半径由点的位置和动量变化决定。这是描述测不准原理的一种方式,这也是为什么普朗克常数是给定动量变化所能发生的最小距离变化,或给定位置变化所能发生的最小动量变化的原因。类似地,它可以被认为是一个黏糊糊的、短暂的泡沫状基本粒子的区域。由于圆的面积与周长有关,这就是为什么普朗克常数可以从电荷e导出,为了更深入地理解,了解曲面和体积在旋转方面是如何相互关联的是有用的。

将这与狭义相对论联系起来的一个很好的方法是注意到气泡或电荷会在其旅行方向上变成煎饼。因为圆周保持不变,尽管被挤压,气泡周围的流体或电荷周围的电流的循环必须减慢,这就是时间膨胀。要通过广义相对论和测不准原理将其与引力联系起来,需要一个简单的启发式方法。

当振动的物体一起运动时会有吸引力,而当它们相对运动时会产生斥力。

当物体朝相反的方向循环时,就会产生吸引力,而当它们朝同一方向循环时,就会产生斥力。

环流和振动定义了一个球形空间,其最小体积由普朗克常数给出,半径由中心的位置和动量决定。

给定空间中此类球体的数量决定了存在的密度和不确定性的大小。

密度越大、弯曲程度越高的空间就会变得更重、更不确定,引力场也会更强。

空间越不确定,它改变事物进程的力量就越大。

如果你想一想,光速,虽然是基本的,但取决于波通过的材料,引力场是一种由磁单极子组成的材料,或者相当于狄拉克的负能量粒子的海洋。

引力场似乎仍然需要定义另一个基本常数,该常数描述与物质(圆)和波(线性运动)之间的能量转移有关的摩擦系数。因为它必须被量子化,所以它需要涉及到最小的圆折叠成直线,它必须与波尔兹曼常数联系在一起,但我还没有从几何上考虑这一点。

这就是我能从狄拉克那里得到的东西。他对世界有几何上的理解,并用方程式编码。

彭罗斯对世界有几何和递归的理解,并将其编码成图片。

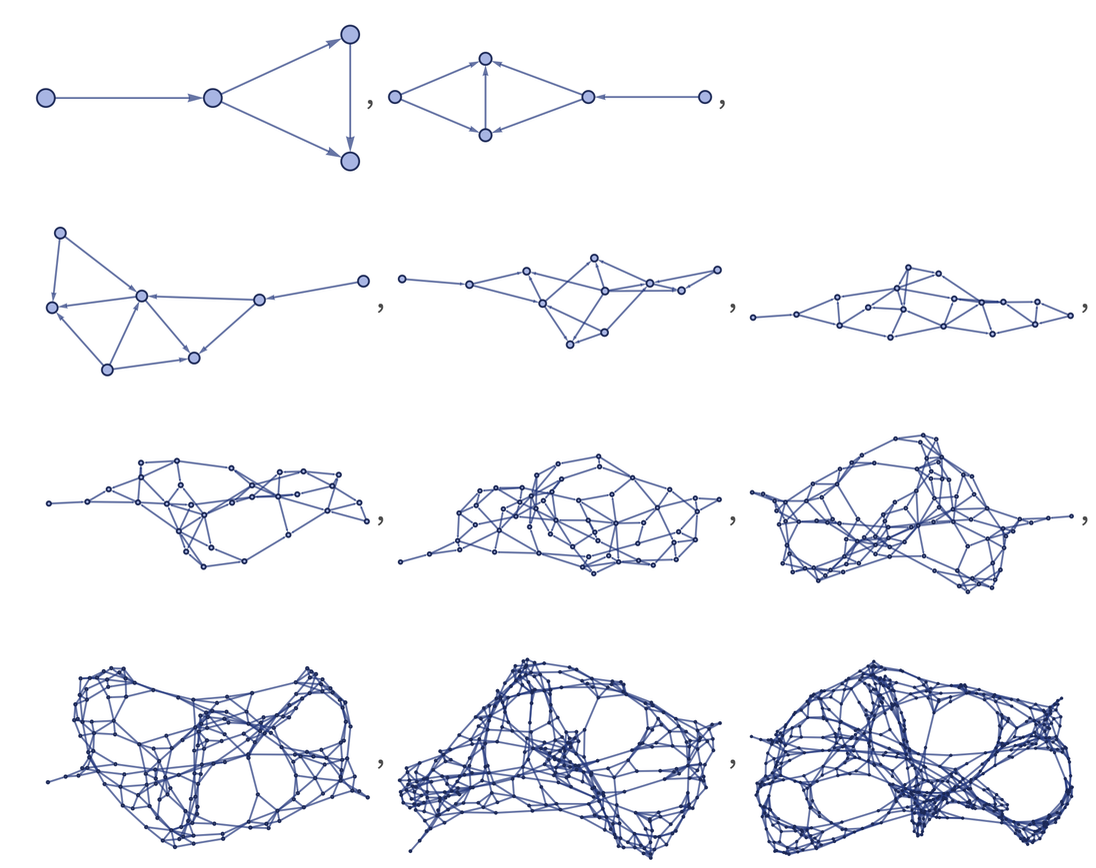

最近几年,Wolfram发展了对物理的几何递归理解,他用一种算法进行了编码,我读完Penrose之后会用到这个算法。我喜欢认为我有一个类似的理解,我用简单的英语编码,但我会让你来判断这一点。

从彭罗斯的照片中,我推测,从taus到µ子再到电子,或者从第三代粒子到第二代粒子再到第一代粒子的转变似乎是一种状态变化,因为减速粒子的层被融化了,就像融化的雪花或分子分裂一样。毕竟,在黎曼相对论系统中,物体移动得越快,它的行为就越冷。

每一代粒子都有相同的电荷和自旋,但在黎曼空间中有不同的寿命-在这个世界里,长度收缩,时间膨胀,这取决于你的相对速度。但是,如果将一个人的视角改变为绝对空间中类似神的笛卡尔的视角,表明粒子的寿命都是相同的,但电荷是不同的,因为它们相对于绝对坐标系旋转的量不同,那会怎么样呢?如果黎曼优势和笛卡尔优势提供了不同但等价的方式来描述同一系统,那会怎样呢?

一个神圣的笛卡尔视角会看到,我们已经选择了将黎曼空间中的物体近似为处于稳态,在这个稳态中,它们都以相同的量旋转,因此都有相同的电荷。笛卡尔会看到我们看不到的运动,因为我们被困在一个非惯性参照系中,与我们周围的事物同步运动。笛卡尔将看到粒子不会像标准模型所说的那样突然出现和消失。它们都以一种永久的状态存在,但它们的自旋和电荷发生变化,使它们从我们的视角中出现和消失。毕竟,我们看不到与我们的粒子不同相位的东西-即使它们必须存在才能让我们的世界以这样的方式运作。用我能从这个思维链中提取的最简单的语言来说,我们看到的东西与我们同步,我们感觉到的东西与我们不同步。

根据标准模型被灌输的利曼人可能会坚持认为这些想法与电荷守恒不一致,但我想说的是,当你改变观点时,电荷仍然是守恒的;你看到的电荷和寿命只是看起来不同而已。同样,标准模型的人倾向于对这样一种观点做出不好的反应,即自旋向上和向下旋转的电子与电子和正电子是一回事。他们说,将一个人的视角从原子外转移到原子内似乎违反了电荷守恒,但他们错了。电荷在每个视角内都是守恒的。神可以随意变换视角,即使我们不能用绝对的、神的视角来测量,我们也可以想象这样做。

当我看到一位名叫马克·莫里斯(Mark Morris)的工程师的工作时,我就想到了这一点。他描述了三代基本粒子之间的不同之处,即每个粒子中包含的偶极子的数量。

这些物体存在于笛卡尔世界中,他用一个不可测量的动态转换因子将它们连接到一个黎曼宇宙,他称之为壳。我相信它类似于海伦·奎恩提出的法拉克西翁的概念。

我以前没有听过这种形式的这个故事,觉得很有趣,然而,我确实认为马克对粒子物理的整体观点在很大程度上是对一些旧思想的重新包装。他的无法测量的电正电子对填充了时空气体,听起来就像是充满磁单极子的乙醚,或者是负能量粒子的狄拉克海洋。电正极对只是偶极,移动的磁单极子也只是偶极。为什么他们不能用两种方式说同样的话呢?

他称他的愿景为新古典主义粒子物理学,他和我相遇是有道理的,因为我研究的加速器物理学基本上是经典粒子物理学。我了解到,在更大的物理界,像我这样的加速器物理学家很像天主教会内的本笃会僧侣。他们组成了一个与现代物理学有点脱节的旧秩序,而且与培训马克的工程师的秩序有很多重叠之处。

他的形式主义在许多方面都是现代粒子物理学的简化版本,浓缩成只有基本概念才能传播到未来--没有所有复杂的跨度。他遇到了今天年轻物理学家的抵制,他们无法理解他们用略微不同的语言学习的理论。从本质上讲,他们没有表现出任何迹象表明他们理解被教会说的编码语言。

如果我把笛卡尔空间和黎曼空间之间不可测量的转换因子转换成更流动的术语,我看到横波可以用旋转的球体在空间中滚动来近似,很像第三代粒子,一个超大的气泡,往往会分裂成两个较小的气泡和一些光。

这两个较小的气泡在向相反的方向旋转,因此当它们继续在太空中翻滚时,它们粘在一起形成了第二代粒子,但它们是不稳定的,因为它们之间必须循环的能量的角度太尖锐了。这就是为什么两个气泡分裂成三个形成第一代粒子的原因。三角形是特别稳定的物体,30、60、90个三角形很好地装配在一起,形成等腰三角形、时钟或庞加莱圆盘。

如果这个故事听起来与氢气相似,我想如果物理学像看起来那样递归或自相似,那就应该是这样。Gen I类似于n=1,Gen II类似于n=2,Gen III类似于n=3。您可能还记得氢中没有稳定的n=4壳层,就像没有Gen IV一样。

这些规则可能也适用于太阳系的尺度,但我们看不到量子化的图案,因为我们能观察到的时间尺度太短,看不到它们。在地球的尺度上,我们可以获得许多关于舒曼共振的信息,但仍然看到了我们预测能力的局限性。一个人可能有一组非常准确的,经典的,确定性的方程存在于一个非惯性的,振荡的参考系中,但是如果你不能知道初始条件,你所有的预测都将有一定程度的量子意义上的不确定性。

当然,如果电子是由笛卡尔空间中的三个偶极子组成的,它应该有一个净偶极矩,但它没有,我认为这告诉我们,在笛卡尔空间中,没有什么是真正静止的,因为空间本身是运动的。不运动的电子被建模为单极,但当它运动时,它得到偶极矩。因此,充满磁单极子的笛卡尔空间除了作为近似和有用的启发式外,并不是客观存在的。话又说回来,当地图不是领域时,这就是所有物理学将永远是的-一个令人欣慰的启发式和同步过程的顺序近似。

下一位是沃尔夫兰。他把这些几何的、递归的想法用一个简单的算法编码。他没有像马克那样写电子和正粒子,而是写了寡子和比电子小10^37倍的基本粒子的宇宙。虽然马克推测的可能是比我们测量的基本粒子深一层的东西,而沃尔夫勒姆推测的是低于我们所能测量的一层的宇宙,只要他们做出了可测试的预测,他们就比构成学术理论物理主流的弦理论家群体做得更好。

我愿意认为这些人都在用不同的语言说着相似的事情,我和他们一样,对这个世界有着几何的、递归的理解。主要不同之处在于,我用简单的日常文字进行编码,而不是用数学、图片或算法。在过去,日常词汇可能是一种不可接受的学术加密形式,因为有些想法并不适合每个人。但是今天,很少人能听懂简单的英语,所以我觉得我做的还可以。三十年后,有人可能会发展出同样的、几何的、递归的理解,并将其编码成模因。

我最近遇到了一位同事,他相信所有的物理学都可以通过高帧率拍摄的流体视频来理解(编码)。我当然可以想象,在没有语言的未来,视频剪辑可能是人们交流的方式。

我正在写一部关于语言是一门濒临死亡的艺术的世界的小说,为了研究,我读过一些关于野生儿童的故事,他们在头12年里从来没有人和我说过话。他们能理解肢体动作,但除了非常简短、基本的句子外,他们永远不能学会使用更多的东西。

文化进步的程度往往与语言的丰富性相关,谁知道呢,也许有一天,基于视频剪辑的语言会比我们今天以单词为基础的语言更丰富。

房间里反对狄拉克、彭罗斯、沃尔夫勒姆、我和#MemeGIF物理学的大象,当然是弦理论和标准模型LCDM™物理学。他们的社区最近受到了很多抨击,因为他们过于复杂,太不可测试,太痴迷于美丽等等。但我不认为他们是孤身一人在那条船上。我会把这事留给这些家伙去争斗。比起打架,我更喜欢跳舞。